Turandot

Luglio 2026 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |

Dramma lirico in tre atti e cinque quadri

Libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni dall’omonima fiaba teatrale di Carlo Gozzi

Musica di Giacomo Puccini

Trama

Atto I

Un mandarino annuncia pubblicamente un editto: Turandot, figlia dell'imperatore Altoum, sposerà quel pretendente di sangue reale che abbia svelato tre indovinelli molto difficili da lei stessa proposti; colui però che non sappia risolverli dovrà essere decapitato. Il principe di Persia, l'ultimo dei tanti pretendenti sfortunati, ha fallito la prova e sarà giustiziato al sorger della luna. All'annuncio, tra la folla desiderosa di assistere all'esecuzione, sono presenti il vecchio Timur che, nella confusione, cade a terra, e la sua schiava fedele Liù, che chiede aiuto. Un giovane di nome Calaf si affretta ad aiutare il vegliardo e lo riconosce come suo padre, re tartaro spodestato e rimasto accecato nel corso della battaglia che lo ha privato del trono. I due si abbracciano commossi e Calaf prega il padre e la schiava Liù, molto devota, di non pronunciare il suo nome: ha paura dei regnanti cinesi, i quali hanno usurpato il trono del padre. Nel frattempo il boia affila le lame preparandole per l'esecuzione fissata nel momento in cui sorgerà la Luna, mentre la folla si agita ulteriormente.

Ai primi chiarori lunari entra il corteo che accompagna la vittima. Alla vista del principe la folla, prima eccitata, si commuove per la sua giovane età, invocando la grazia. Turandot allora entra, glaciale ordina il silenzio al suo popolo e con un gesto dà ordine al boia di giustiziare il principe che viene ucciso senza pietà.

Calaf, che prima l'aveva maledetta per la sua crudeltà, è ora impressionato dalla regale bellezza di Turandot e decide di affrontare la sfida e risolvere i tre enigmi. Timur e Liù provano a dissuaderlo, ma lui si lancia verso il gong dell'atrio del palazzo imperiale. Tre figure lo fermano: sono Ping, Pong e Pang, ministri di corte. Anche loro tentano di convincere Calaf a desistere dal suo proposito, descrivendo l'insensatezza dell'azione che sta per compiere. Il principe, però, quasi in una sorta di delirio, si libera di loro e suona tre volte il gong, invocando il nome di Turandot.

Atto II

È notte. Ping, Pong e Pang si lamentano di come, in qualità di ministri di corte, siano costretti ad assistere alle esecuzioni delle troppe sfortunate vittime di Turandot, mentre preferirebbero vivere tranquillamente nei loro possedimenti in campagna.

Sul piazzale della reggia intanto tutto è pronto per il rito dei tre enigmi. C'è una lunga scalinata in cima alla quale si trova il trono in oro e pietre preziose dell'imperatore. Da un lato ci sono i sapienti, i quali custodiscono le soluzioni degli enigmi, dall'altro ci sono il popolo, il Principe ignoto e i tre ministri. Altoum invita il principe ignoto a desistere, ma quest'ultimo rifiuta. Il mandarino fa dunque iniziare la prova, ripetendo l'editto imperiale, mentre entra in scena Turandot. La bella principessa spiega il motivo del suo comportamento: molti anni prima il suo regno era caduto nelle mani dei tartari e, in seguito a ciò, una sua antenata era stata violentata e uccisa dall'invasore. In ricordo della sua morte, Turandot aveva giurato che non si sarebbe mai lasciata possedere da un uomo: per questo aveva inventato il rito degli enigmi, convinta che nessuno li avrebbe mai risolti. Calaf invece riesce a risolverli uno dopo l'altro: la principessa, disperata e incredula, si getta ai piedi del padre, supplicandolo di non consegnarla allo straniero, ma per l'imperatore la parola data è sacra. Turandot si rivolge allora al Principe e lo ammonisce che in questo modo egli avrà solo una donna riluttante e piena d'odio. Calaf la scioglie allora dal giuramento proponendole a sua volta una sfida: se la principessa, prima dell'alba, riuscirà a scoprire il suo nome, egli le regalerà la sua vita. Il nuovo patto è accettato, mentre risuona un'ultima volta, solenne, l'inno imperiale.

Atto III

È notte. In lontananza si sentono gli araldi che portano l'ordine della principessa: quella notte nessuno deve dormire a Pechino e il nome del principe ignoto deve essere scoperto a ogni costo, pena la morte. Calaf intanto è sveglio, convinto di vincere e intona la famosa aria Nessun dorma.

Giungono Ping, Pong e Pang, che offrono a Calaf qualsiasi cosa pur di conoscere il suo nome, ma il principe rifiuta. Nel frattempo, Liù e Timur vengono portati davanti ai tre ministri. Appare anche Turandot, che ordina loro di parlare. Liù, per difendere Timur, afferma di essere la sola a conoscere il nome del principe ignoto, ma dice anche che non lo svelerà mai. La donna subisce molte torture ma continua a tacere, riuscendo a stupire Turandot, che le chiede cosa le dia tanta forza per sopportare le torture, al che Liù risponde che è l'amore a darle questa forza.

Turandot è turbata da questa dichiarazione, ma rimane la gelida principessa crudele: ordina ai tre ministri di scoprire a tutti i costi il nome del principe ignoto. Liù, sapendo che non riuscirà a tenerlo nascosto ancora, strappa di sorpresa un pugnale a una guardia e si trafigge a morte, cadendo esanime ai piedi di uno sconvolto Calaf. Il vecchio Timur, essendo cieco non comprende immediatamente quanto accaduto; quando la verità gli viene infine cinicamente rivelata dal ministro Ping, il deposto sovrano abbraccia distrutto il corpo senza vita di Liù, che viene portato via seguito dalla folla in preghiera.

Arrivati a questo punto Puccini stesso muore e l'opera rimane "incompiuta", né Puccini né i librettisti avevano trovato un accordo per finire l'opera, sicché nessuno sa come Puccini l'avrebbe continuata. Quindi fino al funerale di Liù la trama è originale.

Qui di seguito si riporta solo la trama aggiunta da Franco Alfano:

Turandot e Calaf restano soli. In un primo momento Calaf è adirato con la principessa, che accusa di aver provocato fin troppo dolore in nome del suo odio e di essere ormai incapace di provare sentimenti (Principessa di morte), ma ben presto all'odio si sostituisce l'amore di cui Calaf è incapace di liberarsi. La principessa dapprima lo respinge, poi ammette di aver avuto paura di lui la prima volta che l'ha visto e di essere ormai travolta dalla passione, che li porta infine a scambiarsi un bacio appassionato. Turandot tuttavia è molto orgogliosa e supplica il principe di non volerla umiliare, quindi lui accetta di morire per lei, presentandosi finalmente come Calaf, figlio di Timur. Turandot, saputo il suo nome, potrà quindi ucciderli, se vorrà.

Davanti al palazzo reale, davanti al trono imperiale è riunita una grande folla. Squillano le trombe. Turandot dichiara pubblicamente di conoscere il nome dello straniero: «il suo nome è Amore».

Tra le grida di giubilo della moltitudine, la principessa Turandot, felice, si abbandona tra le braccia di Calaf e accetta di sposarlo.

La folla inneggia festante ai due futuri sposi.

Programma e cast

Opera in italiano con sovratitoli in italiano e inglese.

Durata: circa 3 ore, con intervallo

Direttore | Vincenzo Milletarì

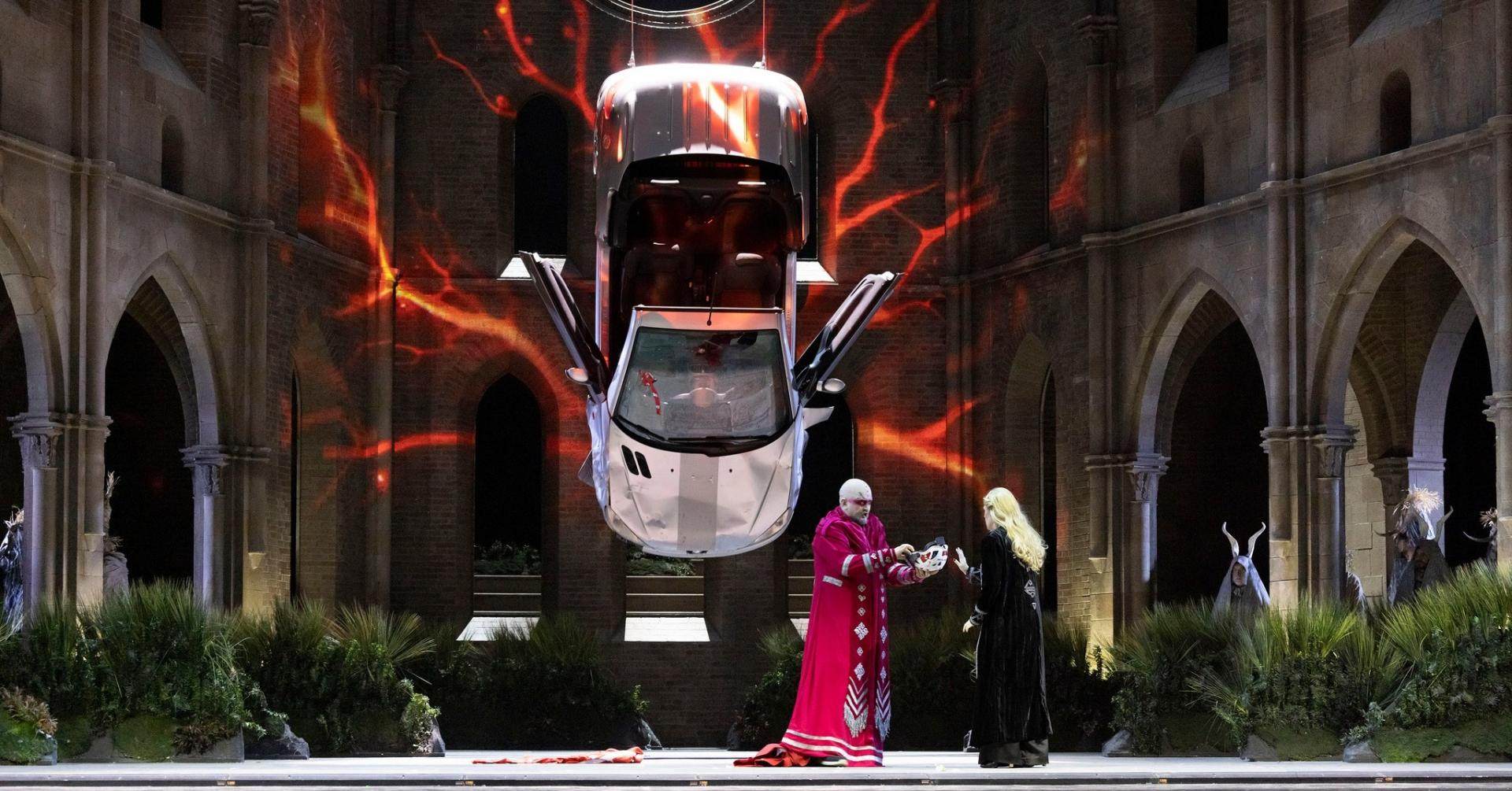

Regia | Vasily Barkhatov

Scene | Zinovy Margolin

Costumi | Galya Solodovnikova

Luci | Alexander Sivaev

Coreografia | Dina Khuseyn

Cast:

Principessa Turandot | Anna Pirozzi (5, 8, 11, 14) / Inara Kozlovskaya (7, 10, 12, 15)

Imperatore Altoum | Raúl Giménez

Timur | Alexander Vinogradov

Calaf | Brian Jagde (5, 8, 11, 14) / Angelo Villari (7, 10, 12, 15)

Liù | Pretty Yende (5, 8, 11, 14) / Hasmik Torosyan (7, 10, 12, 15)

Ping | Gianluca Failla

Pang | Matteo Macchioni

Pong | Francesco Pittari

Un mandarino | Hae Kang

Prima serva | Leslie Olga Visco ♮

Seconda serva | Valeria Attianese ♮

Principe di Persia | Massimo Sirigu ♮

Orchestra, Coro e Coro dei bambini del Teatro di San Carlo

Maestro del Coro | Fabrizio Cassi

Direttore del Coro dei bambini | Stefania Rinaldi

Produzione del Teatro di San Carlo

♮ Coro del Teatro di San Carlo

Teatro di San Carlo

Teatro di San Carlo Napoli; Teatro dell'Opera di San Carlo; Real Teatro di San Carlo Napoli.

Il Real Teatro di San Carlo (Teatro Reale di San Carlo), il suo nome originale sotto la monarchia borbonica ma oggi conosciuto semplicemente come Teatro di San Carlo, è il Teatro dell'Opera a Napoli, Italia. Si trova adiacente alla centrale Piazza del Plebiscito, ed è collegato al Palazzo Reale.

È una delle più antiche sedi dell'opera pubblica del mondo, inaugurata nel 1737, solo cinque anni dopo il Teatro Manoel di Malta e decenni prima dei teatri La Scala di Milano e La Fenice di Venezia.

La stagione lirica va da fine gennaio a maggio, con la stagione dei balletti da aprile a inizio giugno. Un tempo il teatro aveva una capienza di 3.285 posti a sedere ma oggi è stato ridotto a 1414 posti a sedere. Per le sue dimensioni, la struttura e l'antichità è stato il modello per i seguenti teatri in Europa.

Storia del teatro dell'opera

Commissionato dal re borbonico Carlo VII di Napoli, Carlo VII, Carlo voleva dotare Napoli di un nuovo e più grande teatro per sostituire il vecchio, fatiscente e troppo piccolo Teatro San Bartolomeo del 1621, che aveva servito bene la città, soprattutto dopo che Scarlatti vi si era trasferito nel 1682 e aveva iniziato a creare un importante centro lirico che esisteva già nel Settecento.

Così, il 4 novembre 1737, giorno del re, fu inaugurato il San Carlo, con la rappresentazione dell'Achille in Sciro dell'opera di Domenico Sarro, basata sul libretto di Metastasio del 1736, musicato in quell'anno da Antonio Caldara. Come di consueto, il ruolo di Achille era interpretato da una donna, Vittoria Tesi, detta "Moretta"; l'opera comprendeva anche il soprano Anna Peruzzi, detta "la Parrucchierina" e il tenore Angelo Amorevoli. Sarro ha anche diretto l'orchestra in due balletti come intermezzi, creati da Gaetano Grossatesta, con scene disegnate da Pietro Righini. Le prime stagioni hanno messo in evidenza la preferenza reale per i numeri di danza, e si sono esibiti tra i famosi castrati.

Alla fine del XVIII secolo, Christoph Willibald Gluck fu chiamato a Napoli dall'impresario Tufarelli per dirigere a teatro la sua Clemenza di Tito del 1852, e Johann Christian Bach nel 1761-62 portò due opere, Catone in Utica e Alessandro nell'Indie.

1737: Costruzione del Teatro di San Carlo

Il nuovo teatro dell'opera fu progettato da Giovanni Antonio Medrano, architetto militare, e Angelo Carasale, già direttore del San Bartolomeo. L'auditorium a ferro di cavallo è il più antico del mondo. Fu costruita al costo di 75.000 ducati. La sala era lunga 28,6 metri e larga 22,5 metri, con 184 palchi, compresi quelli di proscenio, disposti in sei ordini, più un palco reale in grado di ospitare dieci persone, per un totale di 1.379 posti a sedere. Compreso il posto in piedi, il teatro poteva ospitare oltre 3.000 persone. Il compositore e violinista Louis Spohr esaminò a fondo le dimensioni e le proprietà acustiche di questo teatro lirico il 15 febbraio 1817, e concluse il tutto:

non c'è posto migliore per il balletto e la pantomima. Movimenti militari di fanteria e cavalleria, battaglie e tempeste in mare possono essere rappresentati qui senza cadere nel ridicolo. Ma per l'opera, in sé, la casa è troppo grande. Anche se i cantanti, la Signora Isabella Colbran, [Prima Donna della compagnia lirica del Teatro San Carlo e futura moglie di Rossini], e i Signori Nozzari, Benedetti, etc., hanno voci molto forti, solo i loro toni più alti e stentoriani potevano essere ascoltati. Si è persa ogni tipo di tenera espressione.

Molto ammirato per la sua architettura, le sue decorazioni in oro e la sontuosa tappezzeria blu (il blu e l'oro sono i colori ufficiali dei Borbone), il San Carlo era oggi il più grande teatro lirico del mondo[6]. In relazione al potere dell'attuale Regno Borbonico delle Due Sicilie, Beauvert osserva che il disegno del teatro, con i suoi 184 palchi privi di tende, era tale che "nessuno poteva evitare lo scrutinio del sovrano" che aveva il suo accesso privato dal Palazzo Reale.

Nel 1809 Domenico Barbaia fu nominato direttore dei reali teatri d'opera di Napoli e rimase in carica fino al 1841. Ben presto si affermò per le produzioni innovative e abbaglianti, che attiravano nel teatro lirico sia il pubblico che i cantanti di spicco.

IT

IT EN

EN DE

DE FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

Piano dei posti

Piano dei posti