Tosca

Aprile 2026 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |

Melodramma in tre atti

Consigliato dai 16 anni in su

In italiano. Con sovratitoli in tedesco e inglese. Nuova produzione.

Durata ca. 2 ore e 40 minuti

Ci sono poche opere che sin dalla prima battuta sopportano una pressione così intensa, poche in cui la temperatura oscilla da un freddo calcolo a un surriscaldamento in pochi secondi. E quasi nessuna in cui intrecci privati e tragedie personali si intrecciano così strettamente con le posizioni politiche in modo storicamente accurato. Tosca di Giacomo Puccini elettrizza il pubblico sin dalla prima mondiale. L’onda d’urto emanata dall’opera fu così forte che, decenni dopo, molte reazioni tendono ancora a sottolineare lo smarrimento e il senso di sopraffazione di chi vi assisteva piuttosto che le qualità del pezzo in sé e il triangolo amoroso intorno alla cantante Floria Tosca, al pittore Mario Cavaradossi e al capo della polizia, il barone Scarpia. Il mondo artistico della coppia protagonista, Tosca e Cavaradossi, non è un semplice ingrediente coloristico, ma definisce il profilo dei personaggi – giustifica l’eccentricità di Tosca, così come la liberalità di Cavaradossi e spiega anche la spiccata sicurezza di sé della cantante: l’eroina di scena diventa un’eroina nella vita reale. L’apparizione di Scarpia va intesa come l’emergere del suo potere totalitario scatenato, e il suo sadismo sessuale è tuttora uno dei momenti veramente scandalosi della letteratura operistica. Il dettaglio storico non è certo un elemento decorativo, ma costituisce la «condizione del conflitto tra i rappresentanti di due sistemi sociali opposti» (Norbert Christen) in un’epoca di crisi. Con il suo miscuglio di motivi musicali riconoscibili, che, fatta eccezione per gli accordi rigidi di Scarpia, si adattano sensibilmente alle situazioni, Puccini raggiunge una nuova dimensione della struttura operistica attraverso-composta – nella coesione intensa della partitura crea comunque delle isole in cui la riflessione si compatta in momenti di massima intensità ariosa.

TRAMA

Atto I

Roma, giugno 1800. Nella chiesa di Sant’Andrea della Valle.

Un uomo in abiti da prigioniero irrompe nella chiesa vuota dove, dopo una ricerca disperata, trova infine un nascondiglio preparato per lui nella cappella della famiglia Attavanti.

Il sagrestano porta pennelli, colori e qualcosa da mangiare a Mario Cavaradossi, che sta lavorando a un dipinto di Maria Maddalena. Il sagrestano crede di riconoscere in quei tratti una donna che ha visto pregare in chiesa di recente. Cavaradossi conferma e riflette sulle diverse manifestazioni della bellezza femminile: la contessa bionda Attavanti e la sua amante dai capelli neri, la cantante lirica Floria Tosca. Il sagrestano se ne va. Il fuggitivo, credendo di essere di nuovo solo, esce dalla cappella. Cavaradossi vede che si tratta di Angelotti, console della Repubblica Romana rovesciata (e fratello della contessa Attavanti), e gli offre aiuto. In quel momento Tosca bussa alla porta della chiesa. Cavaradossi, non volendo rischiare, decide di non farle sapere della fuga del prigioniero. Dice ad Angelotti di nascondersi di nuovo e gli dà il cesto con il cibo.

Tosca sospetta che Cavaradossi incontri un’altra donna; lui cerca di calmare la sua gelosia. Lei propone di passare la serata insieme dopo il suo spettacolo, ma lui è distratto, e la sua reazione tiepida riaccende la gelosia. Riconosce il volto della contessa Attavanti nel dipinto e sente che i suoi sospetti sono fondati. Cavaradossi riesce a calmarla e a convincerla ad andarsene; lei gli chiede di dipingere gli occhi di Maria Maddalena di nero.

Cavaradossi dà ad Angelotti indicazioni per un nascondiglio. Un colpo di cannone annuncia che la fuga di Angelotti è stata scoperta. Non c’è tempo da perdere; Cavaradossi stesso conduce Angelotti a casa sua.

Il sagrestano dà la notizia ai coristi della vittoria degli austriaci sull’esercito di Napoleone e ordina i preparativi per una celebrazione. I cantanti si rallegrano. Entra il barone Scarpia con i suoi scagnozzi ed è indignato per il disordine in chiesa. Il sagrestano intimorito viene interrogato; la polizia segreta trova i vestiti di Angelotti, il cesto vuoto e un ventaglio appartenente alla contessa Attavanti nella cappella aperta. Il sospetto ricade su Cavaradossi. Tosca ritorna; non potrà incontrare il suo amato più tardi perché deve cantare alle celebrazioni. Scarpia alimenta la sua gelosia dicendo che ha trovato il ventaglio sul cavalletto del pittore. Tosca corre a casa di Cavaradossi, conducendo inconsapevolmente le spie di Scarpia al nascondiglio di Angelotti. Scarpia si abbandona a fantasie di lussuria e potere mentre il coro intona un Te Deum.

Atto II

Nel Palazzo Farnese.

Scarpia ha fatto chiamare Tosca. L’informatore della polizia Spoletta riferisce che la ricerca di Angelotti è stata vana. Cavaradossi è stato arrestato e interrogato, ma non rivela nulla. Attraverso la finestra si ode una cantata festiva con Tosca come solista.

Scarpia ordina che Cavaradossi venga torturato. Tosca entra proprio mentre il pittore viene portato via; Cavaradossi le chiede di non dire nulla. Lei assicura a Scarpia che la sua gelosia era infondata. È orripilata quando Scarpia le fa capire che il suo amato viene torturato. Cavaradossi riesce a ricordare a Tosca di non parlare, ma lei non sopporta più di sentire le sue grida di dolore e rivela a Scarpia dove si nasconde Angelotti. Cavaradossi viene portato privo di sensi. Scarpia manda Spoletta a prendere Angelotti. Sciarrone porta la notizia sorprendente che i rapporti sulla battaglia di Marengo erano ingannevoli, la battaglia si è svolta diversamente e Napoleone è vittorioso. Cavaradossi esplode di gioia con le ultime forze, provocando Scarpia; viene portato via, il suo destino sembra segnato.

Tosca cerca di trattare un prezzo per la liberazione di Cavaradossi con Scarpia, noto per la sua corruzione; con orrore, Scarpia chiede una ricompensa fisica invece del denaro. Tosca capisce di non avere scelta. Riflette sulla sua vita e sulla sua arte. Spoletta riferisce che Angelotti si è suicidato prima di poter essere catturato. Scarpia costringe Tosca a decidere; lei accetta l’accordo. Scarpia ordina che Cavaradossi venga sottoposto a una finta esecuzione tramite plotone di esecuzione e scrive un permesso per Tosca e il pittore per lasciare la città dopo l’esecuzione simulata. Quando Scarpia tenta di abbracciarla, Tosca prende una decisione fulminea, afferra un coltello dal tavolo e lo pugnala. Prima di andarsene, accende due candele a destra e a sinistra della testa di Scarpia e posa un crocifisso sul suo petto.

Atto III

Sulla piattaforma del Castel Sant’Angelo.

Si ode in lontananza il canto di un giovane pastore.

Cavaradossi consegna l’ultimo suo possesso a una guardia carceraria per poter scrivere una lettera d’addio a Tosca. I suoi ultimi pensieri sono per lei e per il suo amore per la vita.

Inaspettatamente, Tosca porta notizie dell’esecuzione finta e racconta come ha ucciso Scarpia. Entrambi oscillano tra apprensione e speranza.

Mentre l’esecuzione viene preparata, Tosca dà a Cavaradossi istruzioni teatrali: dopo i colpi sparati deve rimanere immobile e fingersi morto finché tutti i soldati non se ne sono andati.

Il plotone spara, Cavaradossi cade. Come concordato, Spoletta impedisce al sergente di dargli il colpo di grazia. Ma, quando tutti se ne sono andati, Cavaradossi non si muove. Tosca scopre che è stato realmente colpito. I soldati si precipitano sulla piattaforma: è stato trovato il corpo di Scarpia, Tosca è ovviamente la sua assassina. Prima che possa essere arrestata, Tosca si getta dal castello a morire.

Programma e cast

Direttore d’orchestra: Marco Armiliato

Regista: Kornél Mundruczó

Scenografa: Monika Pormale

Luci: Felice Ross

Video: Rūdolfs Baltiņš

Coro: Franz Obermair

Drammaturghi: Kata Wéber, Malte Krasting

Floria Tosca: Ailyn Pérez

Mario Cavaradossi: Najmiddin Mavlyanov

Barone Scarpia: Ludovic Tézier

Cesare Angelotti: Roman Chabaranok

Il sagrestano: Martin Snell

Spoletta: Tansel Akzeybek

Sciarrone: Christian Rieger

Un secondino: Daniel Vening

Voce di un pastore: Solista/i del Coro di voci bianche di Tölz

Orchestra Statale Bavarese

Coro del Bayerische Staatsoper

Coro dei bambini del Bayerische Staatsoper

Coro dei Ragazzi di Monaco

Nationaltheater

Il Nationaltheater (Teatro Nazionale) è un teatro di Monaco di Baviera, sito nella Max-Joseph-Platz.

Il teatro venne commissionato da Massimiliano I e il progetto venne affidato all'architetto Karl von Fischer, che lo ultimò nel 1818. L'edificio venne distrutto da un incendio nel 1823 e venne riedificato nel 1825, su progetto di Leo von Klenze. In quella particolare situazione, per riedificare il teatro fu autorizzata una eccezionale tassa su tutta la birra prodotta a Monaco di Baviera. L'edificio venne costruito in stile neoclassico, ispirandosi all'architettura dei templi greci. Anche l'interno del teatro rispetta i canoni della classicità greca. L'auditorium ha una forma circolare ed è decorato in rosso porpora, avorio, oro e azzurro. È circondato da cinque ordini di palchi, con al centro il palco reale.

Il Nationaltheater è molto facile da raggiungere sia in auto che con i mezzi pubblici MVV.

Con i mezzi pubblici MVV

S-Bahn: S 1-8 Marienplatz

U-Bahn: U 3, 6 Marienplatz, U 3-6 Odeonsplatz

Bus: 52, 131 Marienplatz, 100 Odeonsplatz

Straßenbahn: 19 Nationaltheater

Il giorno dello spettacolo, titolari di biglietti regolari hanno il diritto di utilizzare il trasporto pubblico fornito dal Münchner Verkehrsverbund (MVV). Il servizio inizia alle 03:00 rispettivamente tre ore prima dello spettacolo inizia e termina con l'ora del MVV chiusura.

In auto

Prendere la Altstadt-Ring per Maximilianstraße.

Garage Max-Joseph-Platz: aperto Lunedi alla Domenica dalle 06:00 a 02:00

È possibile usufruire dello speciale teatro parcheggio di Euro 10, - da 06:00 a 08:00 presentando i biglietti di ammissione.

IT

IT EN

EN DE

DE FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

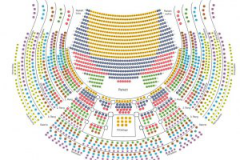

Piano dei posti

Piano dei posti