Die Walküre

Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |

Opera

Festival dell’Opera di Monaco

Compositore Richard Wagner. Poema sinfonico di Richard Wagner.

Consigliato dai 14 anni in su.

In tedesco. Con sopratitoli in tedesco e inglese. Nuova produzione.

Richard Wagner scrisse Die Walküre come seconda parte del potente ciclo epico teatrale Der Ring des Nibelungen, ispirato al Nibelungenlied medievale e alle antiche saghe mitologiche nordiche. Wotan, il dio supremo, ha avuto due gemelli con una mortale – Siegmund e Sieglinde. Da questi due nasce un figlio in cui Wotan vede la continuazione del suo dominio. Ma sua moglie Fricka si oppone, chiedendo la morte di Siegmund in nome del rispetto del matrimonio tradizionale. Wotan, seppur riluttante, acconsente, rischiando però lo scontro con la sua figlia prediletta.

Dopo aver iniziato con Das Rheingold, che mostrava come gli dèi ritrovano il loro potere originario, il regista Tobias Kratzer e il suo team si concentrano ora sul tema della “mancanza di rifugio”: sia in senso concreto (Siegmund, che senza casa deve fuggire) sia in senso metaforico (Wotan, che si sente sempre più solo e smarrito nelle distese dell’eternità e dell’angoscia cosmica). Secondo Kratzer, l’opera pone la domanda: “L’amore può essere la soluzione a questo dilemma?” e se la mancanza di protezione possa essere “rimedio o almeno momentaneamente dimenticata attraverso l’amore” – oppure se sia solo la più grande delle illusioni.

Trama

La trama della vicenda segue da quella dell'Oro del Reno.

Antefatto

Rinunciando all'amore, il nibelungo Alberich si è impossessato dell'oro del Reno forgiando con esso un terribile anello: chiunque lo possieda diventa il padrone del mondo. Wotan (il padre degli dèi) se ne impossessa a sua volta per pagare ai due giganti la costruzione del Walhalla. A quell'epoca, infatti, Wotan accarezzava ancora ambiziosi sogni di potenza. L'anello si trova quindi nelle mani del gigante Fafner che, dopo avere ucciso il fratello, lo custodisce gelosamente in una caverna. Consapevole del pericolo che gli dèi correrebbero se il malvagio Alberich tornasse in possesso dell'anello, ma prigioniero del patto che ha stretto coi giganti, Wotan si è mescolato tra gli uomini sotto le spoglie di un viandante col nome di Wälse e ha generato la stirpe dei Velsunghi (in talune traduzioni chiamati Wälsi o Wälsídi), tra cui i figli mortali Siegmund e Sieglinde. In essi, egli identifica gli “uomini liberi” in grado di rigettare l'anello nel Reno e riportare l'amore nel mondo. Siegmund non sa chi sia veramente suo padre ed è cresciuto con lui nella selva. Sieglinde è stata rapita ancora bambina e costretta a sposarsi con Hunding, il capo di una stirpe nemica.

Atto Primo

Scena 1. La scena si svolge all'interno della capanna di Hunding: il focolare è acceso e al centro è presente il robusto tronco di un frassino. Lasfar, stremato dalla tempesta che imperversa all'esterno, entra cercando rifugio. Sieglinde, la moglie del padrone di casa non ancora tornato, gli offre da bere e tra i due si instaura un'appassionata intesa. Lui le spiega di essere in fuga da dei nemici poiché le sue armi si sono spezzate nel combattimento. Sentitosi rinvigorito, fa per andarsene affermando di essere inseguito da una sventura che vuole tenere lontana dalla donna. Sieglinde lo ferma dicendo che la disgrazia alberga nella casa e insiste affinché egli resti fino all'arrivo del marito.

Il preludio strumentale descrive la corsa disperata di Siegmund nella selva, col tema di Donner che evoca la tempesta come nell'Oro del Reno. Il ragazzo, ferito e senz'armi, trova casualmente riparo nella capanna. È il tema dei Velsunghi a risuonare nel violoncello, mentre Sieglinde accoglie lo sconosciuto. I due fratelli non si riconoscono ma tra loro nasce subito un profondo e misterioso affetto.

Scena 2. Hunding rientra a casa e, trovando lo straniero, dopo aver ricevuto le dovute spiegazioni da Sieglinde le ordina di apparecchiare la cena. Nonostante alcuni sospetti e la sorprendente somiglianza tra la moglie e lo sconosciuto, egli offre a Siegmund la propria ospitalità e lo invita a sedersi a tavola così da potergli raccontare cosa gli sia accaduto. L'ospite si presenta dicendo: "Friedmund (portatore e protettore della pace) non ho il diritto di chiamarmi; Frohwalt (signore della gioia) ben vorrei io essere: Wehwalt (colui che vive nel e del dolore) io debbo invece nominarmi."[1] Comincia così il lungo racconto articolato in tre parti e che occupa la parte centrale del primo atto: il clan dei Neidinge aveva dato alle fiamme la sua dimora quando era ancora un fanciullo, ucciso la madre e rapito la sorella gemella mentre lui (Wölfing, cioè cucciolo di lupo) e il padre Wolfe (lupo) erano lontani a caccia; aveva quindi vissuto anni nella foresta preseguitato dai Neidinge, vagabondando col padre fino a perderne misteriosamente le tracce (qui l'orchestra annuncia il tema del Walhalla, indicando il luogo dove Wotan è tornato), aveva provato allora a tornare tra gli uomini abbandonando la foresta ma era rimasto emarginato perché visto come portatore di sventura; poco tempo addietro aveva infine incontrato una fanciulla dai familiari della quale l'aveva difesa uccidendoli e combattendo contro il clan arrivato a vendicarli, ma, spezzatesi le sue armi, aveva visto morire uccisa la ragazza ed era dovuto scappare. Hunding dichiara quindi di essere di quello stesso clan e voler vendicare il sangue versato sfidando a duello Siegmund l'indomani stesso (i sacri doveri dell'ospitalità lo obbligano ormai a fornire riparo per la notte al nemico). Egli infine si ritira a letto trascinando Sieglinde con sé.

Scena 3. Siegmund resta solo a meditare davanti al focolare. Sdraiato sotto l'albero, l'eroe si ricorda le parole del padre, quando gli promise una spada nel momento del massimo pericolo:

“Wälse! Wälse!”, grida su note lungamente tenute, “dov'è la tua spada, la forte spada che io possa brandire nella tempesta?!”

All'improvviso la brace si ravviva come per incanto e una lingua di fuoco colpisce un punto preciso del tronco facendo notare a Siegmund per la prima volta l'elsa di una spada che sporge. Sieglinde, addormentato il marito con un sonnifero, torna al focolare e rivela al giovane che un misterioso viandante, che lei aveva riconosciuto essere il padre Wälse, l'aveva infissa il giorno delle sue nozze forzate con Hunding. Molti guerrieri tentarono invano di estrarla poiché destinata all'eroe che avrebbe salvato la ragazza.

Sieglinede: “Oh se trovassi l'amico da terra straniera, quel che ho sofferto nella mia ignominia sarebbe allora espiato!"

Siegmund: “Ti tiene l'amico, destinato all'arma e alla donna! In te ritrovo ciò mi manca!”

Nel montare dell'esaltazione i due ragazzi si riconoscono l'uno nell'altra. Un colpo di vento spalanca la porta: è il vento della primavera che soffia nella foresta.

“La bufera d'inverno viene meno alla Luna, dal suo sangue sbocciano i fiori, la sorella liberò lo sposo fratello, costringendo il mondo con la grazia di tenere armi…”

Questo brano musicale segna un regresso nella rivoluzione stilistica di Wagner, che sembra tornare alle melodie dell'opera lirica convenzionale. In compenso, la sensualità della situazione e l'amore incestuoso tra i due fratelli (dotato di una carica erotica superiore a quella che unirà Sigfrido e Brunilde) segna una rivoluzione nella concezione borghese dell'Ottocento.

Siegmund, che si era presentato come Wehwalt, dice di non poter più portare tale nome e chiede alla sorella di dargliene uno nuovo. È Sieglinde che lo ribattezza quindi col nome che egli manterrà per il resto del dramma: Siegmund (vittoria). A quel nome l'eroe balza in piedi impugnando l'elsa della spada e sotto lo sguardo esaltato dell'amata la estrae con forza dal tronco di frassino.

Siegmund: “Lontano da qui ora seguimi, nella ridente dimora della primavera. Là ti protegge Nothung, la spada che si abbandona al tuo amore."

Sieglinde: "Se tu sei Siegmund, ch’io qui vedo... Sieglinde io sono che t’ha sospirato: la sorella tua schietta in uno hai conquistato con la spada!"

Siegmund: “Sposa e sorella sei tu al fratello... così dunque fiorisca il sangue dei Velsunghi!”

Il primo atto si chiude lasciando soli i due amanti nel pieno del "furente ardore" che li attrae.

Atto secondo

Scena 1. Il preludio costituisce una potente pagina musicale. I temi della spada e della fuga irrompono fortissimi sovrastati dal celebre tema della Cavalcata delle Valchirie. Sulla cima di una montagna, Wotan incita Brunnhilde a proteggere Siegmund nel duello venturo.

La valchiria si allontana vedendo sopraggiungere incollerita Fricka, moglie di Wotan e dea protettrice del matrimonio. A lei Hunding si è rivolto per avere protezione nello scontro, vendicare l'oltraggio subìto e per castigare l'incestuosa unione. Il dio è accusato dalla dea di aver a sua volta generato Siegmund in uno dei suo ennesimi tradimenti e di volerla ora umiliare favorendo l'uomo nonostante abbia violato le leggi divine unendosi alla sorella. Wotan ribatte con una delle frasi più significative tra quelle scritte da Wagner:

“Solo la tradizione riesci a comprendere, ma il mio pensiero mira a tutto ciò che ancora non è avvenuto.”

D'altronde Fricka gli fa notare che il figlio non è il "libero eroe" di cui il dio ha bisogno in quanto è stato allevato da Wotan stesso.

Alla fine egli a malincuore giura di non proteggere l'uomo e richiama a sé Brunnhilde per dirle di fare lo stesso.

Scena 2. Mentre Fricka si allontana, Brunnhilde è vicina al padre. Inizia una nuova lunghissima scena, durante la quale Wotan si confida alla figlia parlando a se stesso. Cantando a mezza voce, come ad evocare l'angoscia infinita di un'anima, ha luogo il racconto degli eventi passati, ossia l'antefatto della Valchiria. È il nulla cosmico che si fa tragica realtà, è il desiderio della fine che irrompe nel travaglio interiore di Wotan.

“Desiderare la fine e compierla noi stessi”, è ciò che Wagner scrisse in una lettera del 1854, pochi mesi prima di aver letto Il mondo come volontà e rappresentazione di Arthur Schopenhauer. In esso, il musicista trovò la conferma della sua stessa concezione drammatica.

“A Fafner dovrei sottrarre l'anello ma con chi strinsi il patto non devo incontrarmi. Come posso creare il libero? Come posso creare l'altro che non fosse più me? Con disgusto ritrovo solo me stesso!... Quel che amo devo abbandonare! Crolli quel che ho costruito! Rinuncio alla mia opera! Solo una cosa bramo ancora: la fine, la fine!”

Al colmo dell'angoscia benedice il figlio del suo nemico:

“Il tenebroso nemico dell'amore ha generato il frutto dell'odio, mentre io che ho creduto nell'amore non riesco a creare la libertà. Che tu sia benedetto, figlio del Nibelungo!”, e rivolto alla sconvolta Brunnhilde le ordina di uccidere Siegmund.

“Chi sempre m'insegnasti ad amare, mai la tua ambigua parola mi muoverà contro di lui!”

Ma Wotan la afferra per un braccio e la costringe all'ordine, prima di allontanarsi in preda alla disperazione.

Scena 3. Spinti dal tema della fuga, totalmente in balìa degli eventi, Siegmund e Sieglinde corrono incontro alla morte. Ciò che non può essere ammesso ha mutato la gioia in terrore e Sieglinde è colta da tremendi presagi. Siegmund cerca di calmarla ma la donna si sente colpevole, immagina l'arrivo di Hunding e le zanne dei suoi cani che le dilaniano le carni. Sviene in preda al delirio.

Scena 4. Sulle note ripetute del motivo del destino, l'ombra di Brunilde si allunga a poco a poco verso il centro della scena.

"Siegmund!" chiama imperiosamente. “La mia vista è concessa solo ai consacrati alla morte.”

A questo punto la situazione si rovescia di nuovo. Le nove valchirie hanno il compito di raccogliere gli eroi morti per portarli al Walhalla e Siegmund dovrebbe dunque seguirla. Ma Sieglinde non potrebbe sopravvivere senza di lui e il fratello si rifiuta di abbandonarla a se stessa.

“Affidala a me!", lo implora Brunilde. “Chi ti diede la spada ha decretato oggi la tua fine!”

“Se questa spada non vale più contro il nemico, che valga allora contro l'amico!” e la punta su Sieglinde con l'intenzione di volgerla poi verso di sé. Brunilde si lascia trasportare dall'emozione:

“Fermati, pazzo! Ascolta la mia parola!…Cambio le sorti della battaglia! Fedele ti proteggerà la valchiria! A te donerò la vittoria!"

Scena 5. Lampi e tuoni oscurano il cielo.

“Wehwalt! Wehwalt!” chiama Hunding soffiando nel corno. Al richiamo risponde Siegmund, che lo raggiunge sul campo di battaglia. Le spade si incrociano. Con la sua scintillante armatura, Brunilde si libra sopra Hunding e copre Siegmund col suo scudo. Ma il tema della cavalcata si spezzà a metà sotto la voce di Wotan:

“Via dalla lancia! In pezzi la spada!”

Apparso in una nube di luce, Wotan spezza con la sua lancia la spada del figlio. Hunding allora colpisce mortalmente Siegmund, Brunilde invece fugge atterrita portando Sieglinde con sé. Prima di lanciarsi al suo inseguimento, Wotan sancisce l'esito del giuramento:

“Vattene, schiavo. Annuncia a Fricka che ho vendicato ciò che la oltraggiava”.

Al gesto di disprezzo ch'egli fa con la mano, Hunding cade morto al suolo.

Atto terzo

Scena 1. L'inizio del terzo atto presenta il tema della cavalcata in tutta la sua ampiezza. Le nove valchirie si danno convegno sui loro cavalli alati, ridendo allegramente e chiamandosi continuamente tra loro. Del tutto soggiogate alla volontà paterna, mutano le loro risa in spavento quando vedono Brunilde accorrere precipitosamente portando una donna con sé. Sieglinde implora a gran voce di essere uccisa:

“Chi ti ordinò, fanciulla, di sottrarmi allo scontro? Avrei ricevuto il medesimo colpo di Siegmund! Strappata da lui, immergimi la lama nel petto!”

“Vivi, o donna, lo vuol l'amore! Salva colui che tu porti nel grembo!...”

Dopo i primi attimi di titubanza, le valchirie consigliano la fuga nella foresta orientale, dove il potere di Wotan non ha alcun effetto. Laggiù vive infatti il gigante Fafner che, trasformatosi in drago, custodisce l'oro del Reno. Mentre Sieglinde fugge con in mano i pezzi della spada, la melodia di Sigfrido si alza per la prima volta dall'orchestra, seguito dal tema della redenzione d'amore che nel Crepuscolo concluderà l'intera Tetralogia. La spiegazione per cui la “redenzione” appaia soltanto in questo momento, sul canto estasiato di Sieglinde, è oggetto di congetture da parte della critica wagneriana.

Scena 2. Wotan, al colmo della collera, ha raggiunto il gruppo delle valchirie. Egli cerca la traditrice, la valchiria che ha osato ribellarsi alla sua volontà. Mentre le sorelle, terrorizzate, si disperdono confusamente, Brunilde si mostra per affrontare lealmente il castigo.

Scena 3. Wotan e Brunilde, soli, mentre cala la sera.

“Fu così vile quello che feci?...Quando Fricka negò i tuoi desideri fosti nemico a te stesso.”

“Non dubitavo che tu avessi compreso e punisco la sfida cosciente”, risponde Wotan voltando le spalle. “Mi hai creduto vile e sciocco”.

“Non sono saggia però so una cosa: tu amavi Siegmund ed io percepii tutta la sua terribile angoscia".

Il tema della giustificazione sembra indurre il perdono ma il Dio inveisce contro di lei:

“Così facilmente ti abbandonasti all'amore, mentre io mi torturavo in orrendo destino, tra le rovine del mio stesso mondo!”…

Invano Brunilde gli ricorda la gravida Sieglinde, invano gli ricorda i pezzi della spada che non sono andati perduti. Per punizione, Wotan la sprofonderà nel sonno rendendola preda di un uomo qualsiasi. Il tema del sonno discende la sua misteriosa armonia, tanto simile al tema della magia nel secondo atto del Lohengrin. Brunilde implora pietà:

“Annienta tua figlia, calpestane il corpo, ma non renderla preda della vergogna!”

Gli si pone davanti con selvaggio entusiasmo:

“Ad un cenno tuo divampi una fiamma! Fiammeggiante vampa circondi la roccia, la sua lingua lambisca e il dente divori il vile che tentasse di giungere a me!”…

Mentre il motivo del fuoco scintilla sul suo canto disperato, irrompe ancora una volta il tema della cavalcata delle valchirie. Wotan è travolto da un'ondata di commozione:

“Addio, temeraria, splendida fanciulla! Addio, mia figlia, addio! Devo lasciarti!... Se devo perdere chi amo, se devo andare lontano, fugga il codardo questa montagna e ti possa raggiungere solamente un eroe che sia più libero di me!”

Si devono per forza lasciare, lo vuole la stessa legge che condannò Siegmund alla morte, ma prendendole il volto tra le mani la bacia a lungo sugli occhi. Brunide si addormenta tra le sue braccia mentre i violini lanciano al cielo il grande tema della giustificazione. Wotan le allaccia l'elmo e la guida dolcemente a sdraiarsi all'ombra di un abete. Quindi, accompagnato dal tema del patto, si volge verso un gigantesco macigno:

“Loge, qui! Come un dì ti trovai, come un dì mi sfuggisti, t'evoco or qui!… Loge, Loge, a me!”

Batte per tre volte la punta della lancia. Subito sprizzano luci e scintille, la cima del monte risplende sotto le stelle e Brunilde viene circondata da un mare di fiamme.

“Chi teme la punta della mia lancia, mai attraversi il fuoco!”

Il tema di Sigfrido esplode nei fiati, fortissimo, preannunciando l'eroe del futuro: l'uomo della libertà che - secondo gli ideali della Rivoluzione - tenterà di redimere il mondo. Prima di ritirarsi sconfitto, sulle note dolorose del tema del sonno, Wotan guarda Brunilde per l'ultima volta.

Programma e cast

Direttore d’orchestra: Vladimir Jurowski

Regia: Tobias Kratzer

Assistente alla produzione: Matthias Piro

Scenografo: Rainer Sellmaier

Luci: Michael Bauer

Video: Manuel Braun, Jonas Dahl, Janic Bebi

Drammaturgia: Olaf Roth, Bettina Bartz

Siegmund: Joachim Bäckström

Hunding: Ain Anger

Wotan: Nicholas Brownlee

Sieglinde: Irene Roberts

Brünnhilde: Miina-Liisa Värelä

Fricka: Ekaterina Gubanova

Helmwige: Dorothea Herbert

Gerhilde: Julie Adams

Ortlinde: Elene Gvritishvili

Waltraute: Claudia Mahnke

Siegrune: Niina Keitel

Roßweiße: Christina Bock

Grimgerde: Natalie Lewis

Schwertleite: Noa Beinart

Bayerisches Staatsorchester

Nationaltheater

Il Nationaltheater (Teatro Nazionale) è un teatro di Monaco di Baviera, sito nella Max-Joseph-Platz.

Il teatro venne commissionato da Massimiliano I e il progetto venne affidato all'architetto Karl von Fischer, che lo ultimò nel 1818. L'edificio venne distrutto da un incendio nel 1823 e venne riedificato nel 1825, su progetto di Leo von Klenze. In quella particolare situazione, per riedificare il teatro fu autorizzata una eccezionale tassa su tutta la birra prodotta a Monaco di Baviera. L'edificio venne costruito in stile neoclassico, ispirandosi all'architettura dei templi greci. Anche l'interno del teatro rispetta i canoni della classicità greca. L'auditorium ha una forma circolare ed è decorato in rosso porpora, avorio, oro e azzurro. È circondato da cinque ordini di palchi, con al centro il palco reale.

Il Nationaltheater è molto facile da raggiungere sia in auto che con i mezzi pubblici MVV.

Con i mezzi pubblici MVV

S-Bahn: S 1-8 Marienplatz

U-Bahn: U 3, 6 Marienplatz, U 3-6 Odeonsplatz

Bus: 52, 131 Marienplatz, 100 Odeonsplatz

Straßenbahn: 19 Nationaltheater

Il giorno dello spettacolo, titolari di biglietti regolari hanno il diritto di utilizzare il trasporto pubblico fornito dal Münchner Verkehrsverbund (MVV). Il servizio inizia alle 03:00 rispettivamente tre ore prima dello spettacolo inizia e termina con l'ora del MVV chiusura.

In auto

Prendere la Altstadt-Ring per Maximilianstraße.

Garage Max-Joseph-Platz: aperto Lunedi alla Domenica dalle 06:00 a 02:00

È possibile usufruire dello speciale teatro parcheggio di Euro 10, - da 06:00 a 08:00 presentando i biglietti di ammissione.

IT

IT EN

EN DE

DE FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

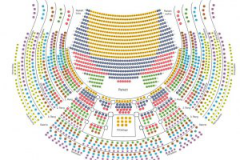

Piano dei posti

Piano dei posti