Turandot

Juli 2026 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Lyrisches Drama in drei Akten und fünf Szenen

Libretto von Giuseppe Adami und Renato Simoni nach dem gleichnamigen Theaterstück von Carlo Gozzi

Musik von Giacomo Puccini

Handlung

Turandot ist die Prinzessin in einer Erzählung aus der orientalischen Sammlung Tausendundein Tag, die jeden Freier köpfen lässt, der ihre Rätsel nicht lösen kann. Eine weitere, wesentlich ältere Quelle des Stoffs ist das Werk Die sieben Schönheiten des persischen Dichters Nezami.

Erster Akt

Vor den Mauern der Kaiserstadt

Ein Mandarin verkündet dem Volke: „Volk von Peking! Das ist das Gesetz: Turandot, die Reine, heiratet den Mann von königlichem Blut, der die drei Rätsel löst, die sie ihm stellt. Doch wer die Probe sucht und nicht besteht, soll fallen von der Hand des Henkers!“ Ein weiterer Brautwerber, der Prinz von Persien, ist gescheitert und wird nun hingerichtet. Das Volk ist freudig erregt und erwartet voller Ungeduld dessen Hinrichtung.

Im Volk ist auch Timur, ein flüchtiger Tatarenkönig, mit der Sklavin Liù. Timur stürzt, Liù schreit um Hilfe. Ein junger Unbekannter hilft ihnen, und es stellt sich heraus, dass dies Calàf ist, der Sohn des Flüchtigen. Als nun bei Mondaufgang (Perché tarda la luna) der Prinz von Persien zum Schafott gebracht wird, schlägt die Stimmung des Volkes beim Anblick des attraktiven Prinzen in Mitleid um. Es bittet die Prinzessin um Erbarmen, doch diese bleibt hart. Die Prinzessin erscheint, und Calàf, der diese verfluchen will, verliebt sich sofort in sie. Trotz der Warnung Liùs, seines Vaters und des Prinzen Todesurteil vor Augen, will Calàf den Gong schlagen, um der nächste Werber zu sein.

Auch Ping, Pang und Pong, die Minister des Kaisers, sind beim Volk erschienen und versuchen, Calàf noch von seinem Vorhaben abzubringen. Liù erzählt nun Calàf, wie es ihr und seinem Vater auf der Flucht ergangen war, und offenbart Calàf, dass sie ihn liebt (Signore ascolta). Calàf bittet Liù, was immer auch geschehe, dass sie sich immer um seinen Vater kümmern solle (Non piangere, Liù).

Trotz aller Bemühungen, Calàf von seinem Vorhaben abzuhalten, stürmt er auf den Gong zu und schlägt diesen drei Mal.

Zweiter Akt

Erstes Bild: Pavillon

Die Minister Ping, Pang und Pong unterhalten sich über die Geschichte Chinas vom Ursprung bis zu Turandot. Sie klagen insgeheim über die Grausamkeiten der Prinzessin Turandot und träumen von einem sorgenfreien Leben auf ihren ländlichen Gütern, erkennen aber, dass sie vom Hofe nicht mehr wegkommen werden. Von draußen hören sie die lauter werdenden Schreie des Volkes, das sich schon auf die neue Hinrichtung freut. Der Lärm des Volkes führt die drei Minister wieder in die Wirklichkeit zurück. Die Stunde der Prüfung ist nahe.

Zweites Bild: Großer Platz vor dem kaiserlichen Palast

Auf seinem Thron sitzt der Kaiser. Er versucht nochmals, Calàf von seinem Vorhaben, die Prinzessin zu heiraten, abzubringen. Doch Calàf besteht darauf. Ein Mandarin liest nochmals die Regeln und Gesetze vor.

Die Prinzessin Turandot erscheint. Sie erzählt dem Volk von ihrer (von Tataren getöteten) Ahnfrau Louling (In questa reggia) und davon, dass sie jedem, der es wagt, sie zur Frau zu nehmen, aus Rache das Leben nehmen will. Danach gibt sie Calàf die drei Rätsel auf, die dieser jedoch zu ihrer Überraschung lösen kann.

Entsetzt bittet sie den Kaiser, sie nicht dem Fremdling auszuliefern. Der Kaiser verfügt, dass er sein Wort halten müsse. Calàf bietet Turandot jedoch einen Ausweg an. Er, der unbekannte Prinz, will sie des Eides entheben und den Freitod wählen, wenn sie bis Sonnenaufgang herausfindet, wie er heißt; sie kann dann über sein Leben gebieten. Falls nicht, wird sie seine Frau. Der Kaiser willigt ein.

Dritter Akt

Erstes Bild: Garten des Palastes

Die Prinzessin hat angeordnet, dass in dieser Nacht keiner schlafen dürfe, bis der Name des Unbekannten herausgefunden würde (Nessun dorma). Die drei Minister finden Calàf und bieten ihm alles Mögliche an, um ihn von Turandot abzubringen; Reichtum, schöne Frauen und Ruhm. Doch Calàf ist siegessicher. Da werden Timur und Liù, die tags zuvor mit Calàf im Gespräch gesehen wurden, von Soldaten herbeigeschleppt.

Turandot kommt hinzu. Sie hofft, nun den Namen zu erfahren. Liù behauptet, nur sie kenne den Namen des Fremden, aber selbst unter der Androhung von Folter gibt sie ihn nicht preis. Als Turandot sie fragt, woher diese Widerstandskraft komme, antwortet diese, es sei die Liebe („Tanto amore segreto“), welche auch die Prinzessin noch kennenlernen werde. Da Liù befürchtet, unter der Folter Calàfs Namen doch preiszugeben, entwendet sie einem Soldaten einen Dolch und ersticht sich (Tu che di gel sei cinta). Das Volk ist erschüttert. Liùs Leichnam wird weggetragen, vom Volk begleitet.

Calàf und Turandot sind nun allein. Calàf wirft Turandot ihre Grausamkeit (Principessa di morte) vor. Er reißt ihr den Schleier vom Kopf und küsst sie leidenschaftlich. Nun erst bricht ihr Widerstand. Sie erzählt ihm, dass sie ihn vom ersten Augenblick an gefürchtet, aber auch geliebt habe. Nun teilt Calàf ihr seinen Namen mit und begibt sich in ihre Hand.

Zweites Bild: Außenseite des kaiserlichen Palastes

Turandot und Calàf erscheinen vor dem Kaiser. Turandot verkündet seinen Namen: „Liebe“. Unter dem Jubel des Volkes sinken sich beide in die Arme und werden glücklich (Diecimila anni).

Programm und Besetzung

Oper in Italienisch mit italienischen und englischen Übertiteln.

Dauer: ca. 3 Stunden, mit Pause

Dirigent | Vincenzo Milletarì

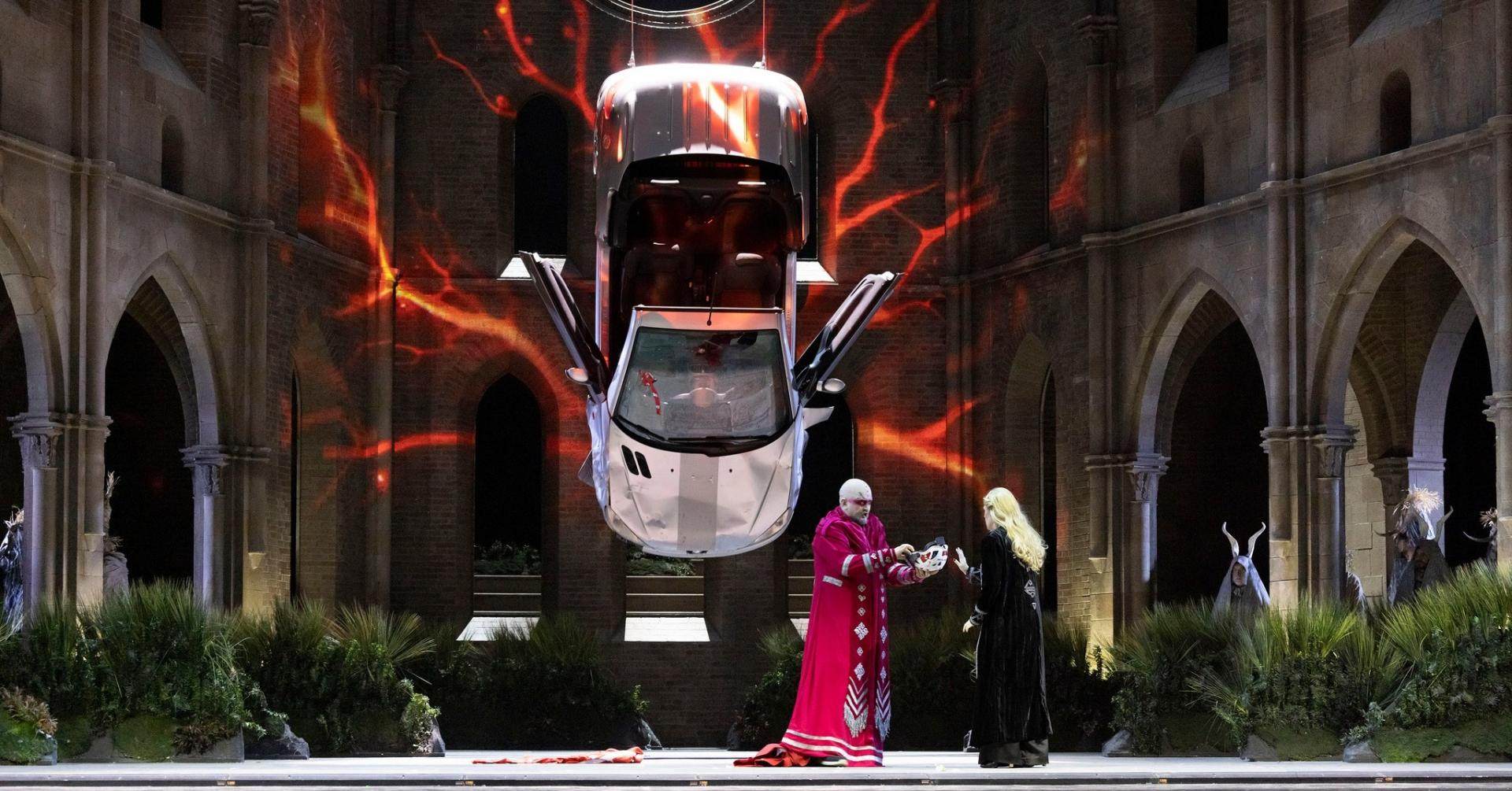

Regie | Vasily Barkhatov

Bühnenbild | Zinovy Margolin

Kostüme | Galya Solodovnikova

Beleuchtung | Alexander Sivaev

Choreographie | Dina Khuseyn

Besetzung:

Prinzessin Turandot | Anna Pirozzi (5, 8, 11, 14) / Inara Kozlovskaya (7, 10, 12, 15)

Kaiser Altoum | Raúl Giménez

Timur | Alexander Vinogradov

Calaf | Brian Jagde (5, 8, 11, 14) / Angelo Villari (7, 10, 12, 15)

Liù | Pretty Yende (5, 8, 11, 14) / Hasmik Torosyan (7, 10, 12, 15)

Ping | Gianluca Failla

Pang | Matteo Macchioni

Pong | Francesco Pittari

Ein Mandarin | Hae Kang

Erste Dienerin | Leslie Olga Visco ♮

Zweite Dienerin | Valeria Attianese ♮

Prinz von Persien | Massimo Sirigu ♮

Orchester, Chor und Kinderchor des Teatro di San Carlo

Chorleiter | Fabrizio Cassi

Leiter des Kinderchors | Stefania Rinaldi

Produktion des Teatro di San Carlo

♮ Chor des Teatro di San Carlo

Teatro di San Carlo

Teatro di San Carlo Napoli; Opernhaus San Carlo; Real Teatro di San Carlo Naples.

Das Real Teatro di San Carlo (Königliches Theater von San Carlo), sein ursprünglicher Name unter der bourbonischen Monarchie, heute aber einfach als Teatro di San Carlo bekannt, ist ein Anopernhaus in Neapel, Italien. Es befindet sich neben der zentralen Piazza del Plebiscito und ist mit dem Königspalast verbunden.

Es ist einer der ältesten, kontinuierlich aktiven Veranstaltungsorte für öffentliche Opern der Welt und wurde 1737 eröffnet, nur fünf Jahre nach dem Manoel Theatre in Malta und Jahrzehnte vor den beiden Mailänder Theatern La Scala und La Fenice in Venedig.

Die Opernsaison dauert von Ende Januar bis Mai, die Ballettsaison von April bis Anfang Juni. Das Haus hatte einst eine Kapazität von 3.285 Sitzplätzen, ist aber heute auf 1414 Sitzplätze reduziert worden[3] Aufgrund seiner Größe, Struktur und Antike war es das Modell für die folgenden Theater in Europa.

Geschichte des Opernhauses

Im Auftrag des bourbonischen Königs Karl VII. von Neapel (Carlo VII. auf Italienisch) wollte Charles Neapel mit einem neuen und größeren Theater ausstatten, um das alte, verfallene und zu kleine Teatro San Bartolomeo von 1621 zu ersetzen, das der Stadt gut gedient hatte, besonders nachdem Scarlatti 1682 dorthin gezogen war und damit begonnen hatte, ein wichtiges Opernzentrum zu schaffen, das bis weit in die 1700er Jahre existierte.

So wurde das San Carlo am 4. November 1737, dem Namenstag des Königs, mit der Aufführung der Oper Domenico Sarros Achille in Sciro eingeweiht, die auf dem 1736 von Metastasio verfassten Libretto basiert, das in diesem Jahr von Antonio Caldara vertont worden war. Wie üblich wurde die Rolle des Achilles von einer Frau, Vittoria Tesi, genannt "Moretta", gespielt; in der Oper waren auch die Sopranistin Anna Peruzzi, genannt "die Parrucchierina" und der Tenor Angelo Amorevoli zu sehen. Sarro dirigierte das Orchester auch in zwei Balletten als Intermezzi, geschaffen von Gaetano Grossatesta, mit Szenen von Pietro Righini. Die ersten Saisons betonten die königliche Vorliebe für Tanznummern und gehörten zu den berühmten Kastraten der Künstler.

Im späten 18. Jahrhundert wurde Christoph Willibald Gluck vom Impresario Tufarelli nach Neapel berufen, um seine Clemenza di Tito 1852 am Theater zu dirigieren, und Johann Christian Bach brachte 1761-62 zwei Opern, Catone in Utica und Alessandro nell'Indie.

1737: Bau des Teatro di San Carlo

Das neue Opernhaus wurde von Giovanni Antonio Medrano, einem Militärarchitekten, und Angelo Carasale, dem ehemaligen Direktor des San Bartolomeo, entworfen. Der hufeisenförmige Hörsaal ist der älteste der Welt. Es wurde für 75.000 Dukaten gebaut. Die Halle war 28,6 Meter lang und 22,5 Meter breit, mit 184 Boxen, einschließlich derjenigen des Proszeniums, die in sechs Ordnungen angeordnet waren, sowie einer königlichen Box für zehn Personen mit insgesamt 1.379 Sitzplätzen. Inklusive Stehplatz bot das Theater Platz für über 3.000 Personen. Der anspruchsvolle Komponist und Geiger Louis Spohr überprüfte am 15. Februar 1817 sehr gründlich die Größe und die akustischen Eigenschaften dieses Opernhauses und kam zu dem Schluss:

es gibt keinen besseren Ort für Ballett und Pantomime. Militärische Infanterie- und Kavalleriebewegungen, Schlachten und Stürme auf See können hier dargestellt werden, ohne in das Lächerliche zu fallen. Aber für die Oper selbst ist das Haus zu groß. Obwohl die Sängerinnen und Sänger, Signora Isabella Colbran,[Prima Donna vom Teatro San Carlo und Rossinis zukünftige Frau] und die Signori Nozzari, Benedetti, etc. sehr starke Stimmen haben, waren nur ihre höchsten und stentorischsten Töne zu hören. Jede Art von zärtlicher Äußerung ging verloren.

Das San Carlo, das wegen seiner Architektur, seiner Golddekorationen und der üppigen blauen Polsterung (Blau und Gold sind die offiziellen Farben der Bourbonen) sehr geschätzt wird, war heute das größte Opernhaus der Welt[6] In Bezug auf die Macht des bestehenden bourbonischen Königreichs der beiden Sizilien stellt Beauvert fest, dass die Gestaltung des Hauses mit seinen 184 Kisten ohne Vorhänge so war, dass "niemand der Kontrolle durch den Herrscher entgehen konnte", der seinen privaten Zugang aus dem Königspalast hatte.

1809 wurde Domenico Barbaia zum Direktor der königlichen Opernhäuser in Neapel ernannt und blieb bis 1841 im Amt. Bald erlangte er den Ruf für innovative und schillernde Produktionen, die sowohl das Publikum als auch führende Sänger an das Opernhaus lockten.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

Sitzplan

Sitzplan