Salome

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Musikalisches Drama in einem Akt nach Oscar Wildes gleichnamigem Gedicht (1905)

Empfohlen ab 16 Jahren

In deutscher Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln.

„Das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes“ (Salome)

„Wie schön ist Prinzessin Salome heute Abend!“. Oscar Wildes französisches Drama, vom Komponisten selbst als Operntext bearbeitet, war ein genialer Fin-de-Siècle-Streich – ein Skandal und zugleich ein großer Erfolg, künstlerisch wie finanziell, der Richard Strauss den Kauf seiner Villa in Garmisch ermöglichte. Salome fordert den Kopf des Propheten Johannes des Täufers, der sie abgewiesen hat, von ihrem lüsternen Stiefvater – dieser kann ihr, an einen Eid gebunden, nicht widerstehen. So stirbt der eifrige Mahner, und mit ihm wird die Prinzessin zugrunde gerichtet – „Töte diese Frau!“. Krzysztof Warlikowski ist überzeugt, dass Salome viele Widersprüche der Entstehungszeit erzählt, aber zugleich vieles von dem verwirft, was damals noch Zukunft war: „Nicht nur das Kunstwerk an sich zählt, sei es von Oscar Wilde oder Richard Strauss, sondern vor allem der Kontext, den das Christentum und die Geschichte des 20. Jahrhunderts dem Stück hinzufügen.“

Handlung

Salome hält die Party ihres Stiefvaters Herodes nicht mehr aus, doch kann sie seinem Haus nicht entkommen. In ihrer Not erscheint sie Narraboth besonders schön, der seinen Blick kaum von ihr abwenden kann. Die Stimme eines von Herodes Gefangenen fesselt Salomes Aufmerksamkeit. Dieser Mann, Iokanaan genannt, prophezeit Weltuntergang und Neuanfang. Salome überredet Narraboth, Herodes Befehle zu missachten und ein Treffen mit Iokanaan zu arrangieren. Dieser prangert die Korruption von Salomes Familie an; doch seine strengen moralischen Tadel erwecken nur Salomes Interesse, steigern sich zur abgelehnten sexuellen Begierde. Narraboth, Zeuge dieser Szene, nimmt sich das Leben. Iokanaan rät Salome, Erlösung im Christus zu suchen. Stattdessen drängt sie weiter auf körperliche Nähe, worauf er sie verflucht. Salome ist verzweifelt.

Herodes sucht Salome, findet Narraboth tot und fürchtet Unheil. Vor seiner Frau Herodias flirtet er offen mit ihrer Tochter. Iokanaans harsche Verurteilung von Herodias’ unmoralischem Verhalten löst eine Diskussion über Gott und den Propheten aus. Als Iokanaan fordert, Herodias’ Vergehen hart zu bestrafen, verliert sie die Kontrolle und verlangt, Herodes solle Iokanaan knebeln. Herodes, unbeeindruckt, will Salome tanzen sehen und verspricht ihr dafür alle Wünsche. Gegen den Willen ihrer Mutter willigt sie ein.

Sie tanzt, als hinge ihr Leben davon ab.

Danach verlangt sie Iokanaans Kopf als Belohnung. Herodes zögert, einen heiligen Mann zu töten. Salome lehnt alle anderen Angebote ab und fordert die Erfüllung des Versprechens. Herodes gibt nach. Iokanaan wird getötet und sein Kopf Salome gebracht.

Salome versucht, Liebe und Tod zu verstehen, küsst Iokanaans Mund, glaubt kurz zu triumphieren, erkennt dann aber ihr nahendes Ende.

Programm und Besetzung

Dauer ca. 1 Stunde 45 Minuten

Dirigent: Thomas Guggeis

Regisseur: Krzysztof Warlikowski

Produktionsassistenz: Marielle Kahn

Bühnenbild: Małgorzata Szczęśniak

Beleuchtung: Felice Ross

Video: Kamil Polak

Choreograph: Claude Bardouil

Dramaturg: Miron Hakenbeck, Malte Krasting

Herodes: Gerhard Siegel

Herodias: Claudia Mahnke

Salome: Asmik Grigorian

Jochanaan: Wolfgang Koch

Narraboth: Joachim Bäckström

Ein Page der Herodias: Avery Amereau

Erster Jude: Ya-Chung Huang

Zweiter Jude: Tansel Akzeybek

Dritter Jude: Frederick Ballentine

Vierter Jude: Kevin Conners

Fünfter Jude: Roman Chabaranok

Erster Nazarener: Martin Snell

Zweiter Nazarener: Lucas van Lierop

Erster Soldat: Paweł Horodyski

Zweiter Soldat: Bálint Szabó

Ein Cappadocier: Armand Rabot

Eine Sklavin: Iana Aivazian

Der Tod: Peter Jolesch

Bayerisches Staatsorchester

Nationaltheater München

Am Anfang der Geschichte der Münchner Oper steht der höfische Prunk des jungen italienischen "dramma per musica", jener neuen, zunächst elitären, später aber - in Venedig - schnell volkstümlich werdenden Form musikalischen Theaters. Der Kurfürst Ferdinand Maria errichtete im Herkulessaal der Residenz ein Saaltheater, in dem vor der Hofgesellschaft die ersten italienischen Operndarstellungen inszeniert wurden. Gleichzeitig baute er nach einem Plan seines Vaters Maximilian I. das erste freistehende Opernhaus Deutschlands, indem er das alte Kornhaus, den sogenannten "Haberkasten" am Salvatorplatz, zu einem Barocktheater umgestaltete. Die höfische Ausstattungsoper bediente sich dabei meist mythologischer Stoffe und allegorischer Figuren zur Huldigung an den Fürstenhof. Oft trat die technische Ausstattung mit Flugmaschinen, Seeschlachten und Triumphzügen in Wettstreit mit der Musik.

Unter der Regierung des Kurfürsten Max II. Emanuel in den Jahren 1679 bis 1726 setzte die italienische Oper ihren Siegeszug in München fort. Sein Nachfolger Max III. Joseph ließ dann auch von Francois Cuvilliés das "teatro nuovo pressa la residenza", das Residenztheater erbauen - auch heute noch als "Cuvilliés-Theater" Opernbesuchern aus aller Welt ein Begriff. Aus dem "dramma per musica" war inzwischen die "opera seria" mit dem Kult der Arie, des Belcanto, der Primadonnen und Kastraten geworden. Allmählich entwickelten sich aber überall aus der Bürgerschicht volkstümliche Opern und Singspiele. Die Stoffe der Mythologie und der Fürstenhuldigung wichen lebensnäheren Bezügen aus dem bürgerlichen Bereich. Neue entscheidende Anstöße kamen dabei etwa aus der revolutionären französischen "opéra comique" oder dem Wiener und Leipziger Singspiel.

Aus einer Mischung verschiedenster Stilelemente besteht die "opera buffa", die Mozart mit 19 Jahren noch unter der Regentschaft von Max III. Joseph als seine erste Münchner Auftragsoper mit dem Titel La finta giardiniera komponiert hatte. Sechs Jahre später schrieb er im Auftrag des Kurfürsten Karl Theodor seine "opera seria", den Idomeneo zu Ende, ein Werk das - am 29. Januar 1781 im Residenztheater uraufgeführt - für den 25-jährigen Mozart einen entscheidenden Durchbruch bedeutete.

Das Nationaltheater am Max-Joseph-Platz in München ist der Spielort der Bayerischen Staatsoper und des Bayerischen Staatsballetts.

Das Nationaltheater können Sie sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des MVV sehr gut erreichen.

Mit dem MVV

S-Bahn: S 1 - 8 Marienplatz

U-Bahn: U 3, 6 Marienplatz, U 3 - 6 Odeonsplatz

Bus: 52, 131 Marienplatz, 100 Odeonsplatz

Straßenbahn: 19 Nationaltheater

Mit dem Auto

Anfahrt über den Altstadt-Ring in die Maximilianstraße.

Parkgarage Max-Joseph-Platz: geöffnet Montag bis Sonntag 6.00 Uhr morgens - 2.00 Uhr nachts

Von 18 Uhr bis 8 Uhr können Sie die Nachtpauschale von € 10,- in Anspruch nehmen.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

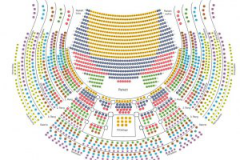

Sitzplan

Sitzplan