Il Trovatore

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Oper in vier Akten (acht Tableaus) (1853)

Empfohlen ab 15 Jahren

In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln. Premiere am 27.6.2013.

Dauer ca. 2 Stunden 50 Minuten

„Wenn Sie nach Indien oder Zentralafrika reisen, werden Sie den Trovatore hören.“ Neun Jahre nach der triumphalen Uraufführung hatte Verdis Oper eine weltweite Popularität erreicht, die den Komponisten zu diesem Kommentar bewog. Das Stück könnte kaum düsterer sein: eine Zigeunerin, die den Tod ihrer Mutter auf dem Scheiterhaufen rächen will, ein Graf, der die Hinrichtung dieser Zigeunerin nutzen will, um seinen Rivalen zu treffen; eine erschütternde Wahrheit, die im Sterbemoment offenbar wird. Alle Ingredienzien von Verdis dramatischer Fülle sind hier versammelt: geheimnisvolle Klangwelten, schroffe Gegensätze, vokale Brillanz, opulente Tableaus. Der zusammenhängende Erzählstil weicht der Variation suggestiver musikalischer Bilder, mit denen Verdi „den wichtigsten Teil des Dramas“ versah: die Rache.

HANDLUNG

Vergangene Geschichte

Der inzwischen verstorbene Graf di Luna hatte zwei Söhne. Eines Tages wurde eine Zigeunerin neben der Wiege des jüngeren Sohnes entdeckt. Als das Kind später erkrankte, wurde die Frau wegen Hexerei zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Daraufhin entführte deren Tochter Azucena den jüngeren Sohn Lunas, um ihn am selben Ort zu verbrennen und so den Tod ihrer Mutter zu rächen. Doch sie verwechselte ihren eigenen Sohn mit dem entführten Jungen. An dessen Stelle zog sie Lunas jüngeren Sohn als ihr eigenes Kind auf und nannte ihn Manrico.

In Spanien ist Bürgerkrieg um die Krone Aragons ausgebrochen. Lunas älterer Sohn ist nun Graf di Luna und kämpft auf der Seite des Königs, während Manrico sich den Rebellen angeschlossen hat.

Erster Teil: Das Duell

Ferrando, Hauptmann in Lunas Armee, erzählt seinen Männern die Geschichte von der Verbrennung der alten Zigeunerin und der Rache ihrer Tochter. Er ist überzeugt, dass der Geist der Alten noch immer auf Erden wandelt.

Leonora erwartet ihren Lieblingsverehrer, den Troubadour Manrico. Sie erzählt Ines, wie sie ihn bei einem Turnier kennenlernte. Graf di Luna, ebenfalls in Leonora verliebt, bekennt ihr seine Liebe. Als Manricos Stimme erklingt und Leonora ihm entgegen eilt, trifft sie im Dunkeln auf Luna, den sie mit Manrico verwechselt hat. Manrico und Luna erkennen, dass sie nicht nur Rivalen um Leonoras Zuneigung, sondern auch politische Gegner sind. Sie fordern sich zum Duell heraus.

Zweiter Teil: Die Zigeunerin

Manrico hat Luna im Duell besiegt, wurde aber von einer inneren Stimme daran gehindert, ihn zu töten. Bei einem folgenden Kampf mit Lunas Männern wird er verwundet. Azucena erzählt ihm, wie ihre Mutter auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde und wie sie ihre Rache vollzog, indem sie statt Lunas Sohn ihr eigenes Kind verbrannte. Auf Manricos Zweifel, ob er wirklich ihr Sohn sei, reagiert sie ausweichend. Ein Bote verkündet, dass Leonora, die Manrico für tot hält, beschlossen hat, ins Kloster einzutreten. Manrico will dies verhindern.

Leonora trauert um Manricos Tod. Luna hat von Leonoras Klosterplänen gehört und will sie entführen. Manrico und seine Männer ergreifen jedoch erfolgreich Lunas Waffen und fliehen mit Leonora.

Dritter Teil: Der Sohn der Zigeunerin

Manrico hat mit Leonora in einer Burg Zuflucht gefunden, die Lunas Soldaten zu stürmen bereit sind. Azucena wurde als Spionin gefangen genommen. Ferrando erkennt sie als die Zigeunerin, die Lunas Bruder entführt hat. Als Azucena verzweifelt nach Manrico ruft, wird Luna klar, dass er die Mutter seines tödlichen Feindes in seiner Gewalt hat.

Manrico und Leonora bereiten ihre Hochzeit vor, als Ruiz, ein Soldat in Manricos Dienst, ihnen meldet, dass Azucena gefangen genommen wurde. Manrico ruft seine Anhänger zum Kampf und macht sich auf, die Frau zu befreien, die er für seine Mutter hält.

Vierter Teil: Die Hinrichtung

Manricos Befreiungsversuch scheitert, auch er wird gefangen genommen. Als Leonora hört, dass Luna Mutter und Sohn hinrichten lassen will, bittet sie ihn, Manrico zu verschonen, und bietet sich selbst als Gegenleistung an. Luna stimmt zu. Leonora nimmt heimlich Gift, um ihr Versprechen nicht halten zu müssen.

Manrico tröstet Azucena, die sich nach Hause sehnt. Leonora drängt ihn zur Flucht – sie selbst bleibt zurück. Manrico ahnt, welchen Preis sie bezahlt hat, um ihn zu retten. Leonora stirbt. Luna erkennt, dass er getäuscht wurde. Er lässt Manrico sofort hinrichten und zwingt Azucena, zuzusehen. Sie offenbart ihm die Wahrheit: „Er war dein Bruder!“

Programm und Besetzung

Dirigent: Andrea Battistoni

Regie: Olivier Py

Bühnenbild: Pierre-André Weitz

Licht: Bertrand Killy

Chor: Christoph Heil

Conte di Luna: Artur Rucinski

Leonora: Rachel Willis-Sørensen

Azucena: Judit Kutasi

Manrico: Piotr Beczała

Ferrando: Alexander Köpeczi

Ines: Elene Gvritishvili

Ruiz: Granit Musliu

Ein alter Zigeuner: Daniel Vening

Ein Bote: Michael Butler

Bayerisches Staatsorchester

Chor der Bayerischen Staatsoper

Extrachor der Bayerischen Staatsoper

Nationaltheater München

Am Anfang der Geschichte der Münchner Oper steht der höfische Prunk des jungen italienischen "dramma per musica", jener neuen, zunächst elitären, später aber - in Venedig - schnell volkstümlich werdenden Form musikalischen Theaters. Der Kurfürst Ferdinand Maria errichtete im Herkulessaal der Residenz ein Saaltheater, in dem vor der Hofgesellschaft die ersten italienischen Operndarstellungen inszeniert wurden. Gleichzeitig baute er nach einem Plan seines Vaters Maximilian I. das erste freistehende Opernhaus Deutschlands, indem er das alte Kornhaus, den sogenannten "Haberkasten" am Salvatorplatz, zu einem Barocktheater umgestaltete. Die höfische Ausstattungsoper bediente sich dabei meist mythologischer Stoffe und allegorischer Figuren zur Huldigung an den Fürstenhof. Oft trat die technische Ausstattung mit Flugmaschinen, Seeschlachten und Triumphzügen in Wettstreit mit der Musik.

Unter der Regierung des Kurfürsten Max II. Emanuel in den Jahren 1679 bis 1726 setzte die italienische Oper ihren Siegeszug in München fort. Sein Nachfolger Max III. Joseph ließ dann auch von Francois Cuvilliés das "teatro nuovo pressa la residenza", das Residenztheater erbauen - auch heute noch als "Cuvilliés-Theater" Opernbesuchern aus aller Welt ein Begriff. Aus dem "dramma per musica" war inzwischen die "opera seria" mit dem Kult der Arie, des Belcanto, der Primadonnen und Kastraten geworden. Allmählich entwickelten sich aber überall aus der Bürgerschicht volkstümliche Opern und Singspiele. Die Stoffe der Mythologie und der Fürstenhuldigung wichen lebensnäheren Bezügen aus dem bürgerlichen Bereich. Neue entscheidende Anstöße kamen dabei etwa aus der revolutionären französischen "opéra comique" oder dem Wiener und Leipziger Singspiel.

Aus einer Mischung verschiedenster Stilelemente besteht die "opera buffa", die Mozart mit 19 Jahren noch unter der Regentschaft von Max III. Joseph als seine erste Münchner Auftragsoper mit dem Titel La finta giardiniera komponiert hatte. Sechs Jahre später schrieb er im Auftrag des Kurfürsten Karl Theodor seine "opera seria", den Idomeneo zu Ende, ein Werk das - am 29. Januar 1781 im Residenztheater uraufgeführt - für den 25-jährigen Mozart einen entscheidenden Durchbruch bedeutete.

Das Nationaltheater am Max-Joseph-Platz in München ist der Spielort der Bayerischen Staatsoper und des Bayerischen Staatsballetts.

Das Nationaltheater können Sie sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des MVV sehr gut erreichen.

Mit dem MVV

S-Bahn: S 1 - 8 Marienplatz

U-Bahn: U 3, 6 Marienplatz, U 3 - 6 Odeonsplatz

Bus: 52, 131 Marienplatz, 100 Odeonsplatz

Straßenbahn: 19 Nationaltheater

Mit dem Auto

Anfahrt über den Altstadt-Ring in die Maximilianstraße.

Parkgarage Max-Joseph-Platz: geöffnet Montag bis Sonntag 6.00 Uhr morgens - 2.00 Uhr nachts

Von 18 Uhr bis 8 Uhr können Sie die Nachtpauschale von € 10,- in Anspruch nehmen.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

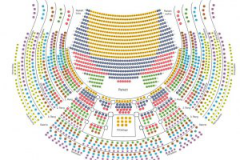

Sitzplan

Sitzplan