Die Regimentstochter

November 2025 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Komponist: Gaetano Donizetti. Libretto von Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges und Jean-François Bayard.

Empfohlen ab 13 Jahren

Opéra comique in 2 Akten (1840)

Eine Koproduktion mit dem Teatro San Carlo in Neapel

In französischer und deutscher Sprache. Mit deutschen und englischen Übertiteln. Neue Produktion.

Dauer: ca. 2 Stunden 30 Minuten

La Fille du régiment, oder „die Tochter des Regiments“, so nennt man die junge Marie, die als Kind auf dem Schlachtfeld von Soldaten gefunden wurde. Die Truppe beschließt, das offenbar verlassene Mädchen selbst großzuziehen. Ein junger Mann betritt die Szene und weckt besonderes Interesse bei ihr – und das Geheimnis ihrer Herkunft wird bald gelüftet. In bester Tradition der französischen Opéra comique schuf Donizetti mit seinem Librettisten-Duo ein Werk, das Alpenidylle, patriotischen Enthusiasmus und romantische Liebe originell mit komischen Situationen und dramatischen Konflikten verbindet. Während das Stück einst enorm populär war, geriet die „Tochter des Regiments“ im 20. Jahrhundert etwas in Vergessenheit. Nun ist es nach fast neunzig Jahren erstmals wieder an der Bayerischen Staatsoper zu entdecken – vom berühmten Vorspiel bis zur amüsanten und rätselhaften Musik.

Damiano Michieletto stellt in seiner Inszenierung die Frage der wahren Identität in den Mittelpunkt:

„Die Geschichte spielt zwischen zwei Ebenen – Natur und Stadt. Die Natur symbolisiert eine instinktive, spontane Welt, die Stadt steht für feine Umgangsformen und hohe Kultur. Die Inszenierung arbeitet mit extravaganten Kostümen und heiteren Figuren, die sich am Ende von sozialen Etiketten befreien und ihre eigene Identität glücklich annehmen.“

HANDLUNG

Hintergrund

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts herrscht Krieg in Europa. Im Gefecht geht die kleine Marie verloren. Das 21. Regiment der französischen Armee findet das Mädchen und zieht sie als eigene Tochter groß.

AKT I

In einem ländlichen Gebiet in Tirol beobachten die Dorfbewohner die Truppenbewegungen ängstlich. Unter ihnen ist die Marquise de Berkenfield mit ihrem Verwalter unterwegs. Als die französischen Truppen scheinbar abziehen, atmen alle auf. Plötzlich taucht Sulpice, der Sergeant des 21. Regiments, auf und sorgt für Unruhe. Obwohl er Sicherheit verspricht, fliehen viele Dorfbewohner und die Marquise.

Kurz darauf tritt Marie dem Regiment bei – frisch ernannt zur Feldschänkin –, und ist stolz, nun mehr als nur „Regimentstochter“, sondern ein offiziell anerkanntes Mitglied zu sein. Doch ihre Freude wird unterbrochen, als ein Gefangener ins Lager geführt wird: ein Tiroler Bauer, der als Feind gelten soll. Marie erkennt in ihm Tonio, ihren Retter, der sie einst vor dem Tod bewahrte. Die beiden verlieben sich heimlich. Das Regiment will Marie nicht erlauben, ihn zu heiraten, weil sie einst schwor, nur einen Soldaten aus dem eigenen Regiment zu heiraten. Trotzdem feiern alle gemeinsam das Leben und das Regiment.

Als die Soldaten abreisen, gesteht Tonio Marie seine Liebe. Nach kurzem Zögern erwidert sie seine Gefühle. Ohne zu zögern, tritt Tonio der französischen Armee bei, um Marie heiraten zu dürfen. Das Regiment willigt inzwischen ein. Doch Sulpice überbringt neue Nachrichten: Marie ist die Nichte der Marquise de Berkenfield – ein Brief, der mit ihr gefunden wurde, belegt dies. Die Marquise, überglücklich, ihre vermeintlich verlorene Verwandte wiedergefunden zu haben, will Marie sofort zu sich nehmen, um ihr adelhafte Erziehung zu ermöglichen. Marie stimmt – zu Tonios Entsetzen – zu. Ein innerlich zerrissener Sulpice bleibt zurück, hin- und hergerissen zwischen seiner Rolle als Soldat und als Ersatzvater.

AKT II

Einige Monate später auf dem Anwesen der Marquise. Marie wird zur Baronin erzogen und für die Heirat mit dem jungen Herzog von Crakentorp, dem Neffen der Herzogin, vorbereitet. Zunächst muss sie eine eindrucksvolle Arie vortragen. Sulpice, aus dem Militärdienst entlassen – angeblich wegen einer Kriegsverletzung – und Marie gefolgt, versucht sie wieder an das Regiment zu erinnern, sehr zum Missfallen der Marquise.

Marie ringt mit ihrem Schicksal: Die Hochzeit würde bedeuten, ihre Soldatenfamilie und Tonio endgültig zu verlieren. Doch plötzlich stürmt das 21. Regiment, angeführt von Tonio, das Anwesen, um die Hochzeit zu stoppen. Tonio und Marie drängen Sulpice, bei der Marquise für sie einzutreten.

Tonio bittet die Marquise um Maries Hand – sie lehnt ab. Während der Trauung wird das lang gehütete Geheimnis offenbart: Die Marquise ist nicht Maries Tante, sondern ihre leibliche Mutter. Die Freude über die Wiedervereinigung ermutigt Marie, den Ehevertrag zu unterschreiben. Im letzten Moment unterbricht die Marquise die Zeremonie und segnet die Verbindung mit Tonio. Die Herzogin verlässt wütend die Szenerie, während Gäste und das glückliche Paar feiern.

Programm und Besetzung

Dirigent: Antonino Fogliani

Regisseur: Damiano Michieletto

Bühnenbildner: Paolo Fantin

Kostümbildner: Agostino Cavalca

Lichtdesigner: Alessandro Carletti

Choreograf: Thomas Wilhelm

Chor: Christoph Heil

Dramaturgen: Saskia Kruse, Mattia Palma

Marie: Pretty Yende

Die Marquise de Berkenfield: Dorothea Röschmann

Die Herzogin von Crakentorp: Sunnyi Melles

Tonio: Xabier Anduaga

Sulpice: Misha Kiria

Hortensius: Martin Snell

Ein Korporal: Christian Rieger

Ein Bauer: Dafydd Jones

Bayerisches Staatsorchester

Chor der Bayerischen Staatsoper

Nationaltheater München

Am Anfang der Geschichte der Münchner Oper steht der höfische Prunk des jungen italienischen "dramma per musica", jener neuen, zunächst elitären, später aber - in Venedig - schnell volkstümlich werdenden Form musikalischen Theaters. Der Kurfürst Ferdinand Maria errichtete im Herkulessaal der Residenz ein Saaltheater, in dem vor der Hofgesellschaft die ersten italienischen Operndarstellungen inszeniert wurden. Gleichzeitig baute er nach einem Plan seines Vaters Maximilian I. das erste freistehende Opernhaus Deutschlands, indem er das alte Kornhaus, den sogenannten "Haberkasten" am Salvatorplatz, zu einem Barocktheater umgestaltete. Die höfische Ausstattungsoper bediente sich dabei meist mythologischer Stoffe und allegorischer Figuren zur Huldigung an den Fürstenhof. Oft trat die technische Ausstattung mit Flugmaschinen, Seeschlachten und Triumphzügen in Wettstreit mit der Musik.

Unter der Regierung des Kurfürsten Max II. Emanuel in den Jahren 1679 bis 1726 setzte die italienische Oper ihren Siegeszug in München fort. Sein Nachfolger Max III. Joseph ließ dann auch von Francois Cuvilliés das "teatro nuovo pressa la residenza", das Residenztheater erbauen - auch heute noch als "Cuvilliés-Theater" Opernbesuchern aus aller Welt ein Begriff. Aus dem "dramma per musica" war inzwischen die "opera seria" mit dem Kult der Arie, des Belcanto, der Primadonnen und Kastraten geworden. Allmählich entwickelten sich aber überall aus der Bürgerschicht volkstümliche Opern und Singspiele. Die Stoffe der Mythologie und der Fürstenhuldigung wichen lebensnäheren Bezügen aus dem bürgerlichen Bereich. Neue entscheidende Anstöße kamen dabei etwa aus der revolutionären französischen "opéra comique" oder dem Wiener und Leipziger Singspiel.

Aus einer Mischung verschiedenster Stilelemente besteht die "opera buffa", die Mozart mit 19 Jahren noch unter der Regentschaft von Max III. Joseph als seine erste Münchner Auftragsoper mit dem Titel La finta giardiniera komponiert hatte. Sechs Jahre später schrieb er im Auftrag des Kurfürsten Karl Theodor seine "opera seria", den Idomeneo zu Ende, ein Werk das - am 29. Januar 1781 im Residenztheater uraufgeführt - für den 25-jährigen Mozart einen entscheidenden Durchbruch bedeutete.

Das Nationaltheater am Max-Joseph-Platz in München ist der Spielort der Bayerischen Staatsoper und des Bayerischen Staatsballetts.

Das Nationaltheater können Sie sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des MVV sehr gut erreichen.

Mit dem MVV

S-Bahn: S 1 - 8 Marienplatz

U-Bahn: U 3, 6 Marienplatz, U 3 - 6 Odeonsplatz

Bus: 52, 131 Marienplatz, 100 Odeonsplatz

Straßenbahn: 19 Nationaltheater

Mit dem Auto

Anfahrt über den Altstadt-Ring in die Maximilianstraße.

Parkgarage Max-Joseph-Platz: geöffnet Montag bis Sonntag 6.00 Uhr morgens - 2.00 Uhr nachts

Von 18 Uhr bis 8 Uhr können Sie die Nachtpauschale von € 10,- in Anspruch nehmen.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

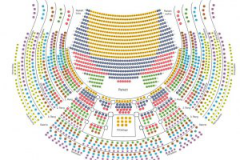

Sitzplan

Sitzplan