Die Kameliendame

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Ballett

Choreographie: John Neumeier. Musik: Frédéric Chopin.

Empfohlen ab 12 Jahren

Dauer ca. 2 Stunden 55 Minuten

Alexandre Dumas’ epochaler Roman Die Kameliendame wurde zur Vorlage sowohl für Opern (La traviata) als auch für zahlreiche Filme und Ballette. John Neumeier schuf seine Fassung des Stoffes 1978 für Marcia Haydée und das Stuttgarter Ballett.

Neumeier erzählt die erschütternde Geschichte der Kurtisane Marguerite Gautier, die an Lungenerkrankung leidet, und des jungen Armand, der sich in sie verliebt hat, in einer straffen Choreographie und mit beispielloser dramaturgischer Finesse, orientiert an filmischen Strukturen.

Hinzu kommt die Musik von Frédéric Chopin, deren romantische Virtuosität und existenzielle Verlorenheit dem Ballett einen tiefsten Wahrheitsstempel aufdrückt. Chopins Klavierkonzert Nr. 2, die Romanze aus seinem Klavierkonzert Nr. 1, die Grande Fantaisie op. 13 und die Grande Polonaise brillante op. 22 werden ergänzt durch reine Klavierstücke wie die Ballade g-Moll op. 23, Préludes Nr. 2, 15, 17 und 24 aus op. 28, Walzer Nr. 1 und Nr. 3 sowie die Trois Ecossaises aus op. 72. Das Largo aus der Sonate b-Moll op. 58, das an dramaturgisch kritischen Stellen erscheint, bildet hier eine musikalische Klammer.

Neumeier greift zudem geschickt ein Motiv aus dem Originalroman auf, indem er das elende Schicksal von Marguerite und Armand im „Bühnenschicksal“ zweier anderer Romanfiguren aus einem früheren Jahrhundert widerspiegelt – Manon Lescaut und ihrem Geliebten Des Grieux. Seit der Uraufführung von Neumeiers Werk gehören die Hauptrollen zu den begehrtesten Partien großer Tanzdarsteller, die in ihnen herausfordernde Tanztechnik und unvergleichliche Möglichkeiten finden, sich in höchst differenzierte Charaktere zu vertiefen.

THEMA

Akt I

Es spielte sich im Théâtre des Variétés ab. Dort wurde das Ballett Manon Lescaut aufgeführt, das berühmte Drama einer Rokoko-Kurtisane, zerrissen zwischen Luxusliebe und der Liebe selbst. Eine der schönsten und begehrtesten Kurtisanen von Paris – Marguerite Gautier – war im Publikum. Von Manons Schicksal berührt, fühlte sie sich ihr irgendwie verwandt, lehnte es aber gleichzeitig ab, Manon als ihr Spiegelbild anzuerkennen. Armand hatte Marguerite schon aus der Ferne bewundert, aber bisher keine Gelegenheit gehabt, sie kennenzulernen. Im Theater wurde er ihr erstmals vorgestellt. Nun, in Euphorie, verfolgte er das Ballett mit großer Intensität und schien in Des Grieux, Manons treuem Geliebten, ähnliche Züge wie bei sich selbst zu erkennen. Einen Moment lang fürchtet er, sein eigenes Schicksal könnte sich in Des Grieux widerspiegeln. Nach der Aufführung beschloss Marguerite, sich trotz des langweiligen Grafen N. zu amüsieren, indem sie Armand Freund Gaston und die etwas vulgäre Kurtisane Prudence in ihre Wohnung einlud. Armand folgte ebenfalls, und Marguerite nutzte ihn so weit, um den jungen Grafen N. zu ärgern, dass dieser vor Eifersucht die Wohnung verließ. Ein Hustenanfall zwang Marguerite zum Rückzug. Armand folgte ihr, um Hilfe anzubieten, und überwältigt von Gefühlen gestand er ihr seine Liebe. Obwohl von seiner leidenschaftlichen Erklärung berührt, blieb sie skeptisch und hielt Abstand. Ihre Beziehung vertiefte sich in der folgenden Zeit. Marguerite führte ihr gewohntes Leben, eilte von Ball zu Ball, von Bewunderer zu Bewunderer, vom alten Herzog zum jungen Grafen. Doch Armand wartete immer auf sie. Er folgte ihr sogar aufs Land, wo ihr der Herzog wegen ihrer schwachen Konstitution ein idyllisches Haus zur Verfügung gestellt hatte.

Akt II

Auch auf dem Land führte Marguerite ihr turbulentes und kostspieliges Leben auf Kosten des Herzogs fort. Es kam, wie es kommen musste: Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Herzog und Armand. Zum ersten Mal traf Marguerite eine Entscheidung, verteidigte ihren Geliebten vor allen und lehnte damit ein Leben in Reichtum und Sicherheit ab. Der Herzog und seine Gäste verließen empört das Haus. Armand und Marguerite waren endlich allein und konnten ihre Liebe ungehemmt leben. Der Gedanke, dass dieses Glück unwiderruflich vorbei ist, überfordert Armand, und er bricht erneut zusammen. Sein Vater, tief betroffen, erinnert sich an die Rolle, die er in der Geschichte gespielt hat – aber nicht ohne Schamgefühl. Als er vom Leben seines Sohnes hörte, besuchte er Marguerite in ihrem Landhaus, ohne dass sein Sohn davon wusste. Er forderte sie auf, Armand sowohl um seines als auch wegen seiner unschuldigen kleinen Tochter willen zu verlassen. Marguerite bewies ihre Liebe zu Armand, indem sie ihn aufgab, nach Paris zurückkehrte, während er fort war, und sich verzweifelt in ihr altes Leben stürzte. Armand ist jetzt ruhiger und erzählt seinem Vater, wie er bei seiner Rückkehr das Haus leer vorfand. Vergeblich wartete er auf Marguerite, bis Nanina ihm überraschend einen Brief von ihr brachte, in dem sie die Trennung erklärte und in ihr früheres Leben zurückkehrte. Ungläubig eilte er nach Paris und fand sie nach einer Nacht voller Suche – in den Armen eines anderen Mannes.

Akt III

Etwas später trafen sie sich zufällig auf den Champs-Elysées. Marguerite war in Gesellschaft einer anderen schönen Kurtisane, Olympia, der Armand sofort Avancen machte, um Marguerite aus verletztem Stolz zu treffen. Schon todkrank hatte Marguerite Armand ein letztes Mal besucht und ihn gebeten, sie nicht weiter zu erniedrigen – ihre Liebe fand noch einmal Ausdruck. Doch ein Albtraum von Manon quälte Marguerite im Schlaf. Beim Erwachen beschloss sie, ihr Versprechen zu halten und verließ schweigend ihren Geliebten. Zum zweiten Mal war Armand nun allein. Er beleidigte sie öffentlich auf einem großen Ball, indem er ihr einen Umschlag mit Geld – „Bezahlung“ für ihre Dienste – übergab. Sie brach zusammen. Armand beendete seine Erzählung, die sein Vater tief bewegt zugehört hatte. Sie trennten sich. Als Armand allein war, brachte Nanina, die von seiner Anwesenheit gehört hatte, ihm Marguerites Tagebuch zurück. Armand begann es zu lesen und erfährt vom schnellen Verfall ihrer Gesundheit. Er scheint sie bei ihrem letzten Theaterbesuch zu begleiten, um Manon Lescaut zu sehen.

Manon, nach Amerika verbannt, verarmt und erneut auf der Flucht vor der Obrigkeit, stirbt vor Erschöpfung in den Armen ihres treuen Geliebten Des Grieux, der ihr ins Exil gefolgt war. Krank und verzweifelt hatte Marguerite das Theater verlassen, doch die Figuren des Balletts quälten ihre fieberhaften Träume und vermischten sich mit ihren eigenen Erinnerungen und Hoffnungen. Sie wollte Armand noch einmal sehen. Von den Freunden glücklicherer Zeiten verlassen, hatte sie ihre Ängste und Sehnsüchte dem Tagebuch anvertraut, das Nanina Armand nun gibt.

Marguerite stirbt allein und verarmt.

Programm und Besetzung

Musikalische Leitung: Victorien Vanoosten

Choreografie: John Neumeier

Bühnen- und Kostümbild: Jürgen Rose

Ensemble des Bayerischen Staatsballetts

Bayerisches Staatsorchester

Nationaltheater München

Am Anfang der Geschichte der Münchner Oper steht der höfische Prunk des jungen italienischen "dramma per musica", jener neuen, zunächst elitären, später aber - in Venedig - schnell volkstümlich werdenden Form musikalischen Theaters. Der Kurfürst Ferdinand Maria errichtete im Herkulessaal der Residenz ein Saaltheater, in dem vor der Hofgesellschaft die ersten italienischen Operndarstellungen inszeniert wurden. Gleichzeitig baute er nach einem Plan seines Vaters Maximilian I. das erste freistehende Opernhaus Deutschlands, indem er das alte Kornhaus, den sogenannten "Haberkasten" am Salvatorplatz, zu einem Barocktheater umgestaltete. Die höfische Ausstattungsoper bediente sich dabei meist mythologischer Stoffe und allegorischer Figuren zur Huldigung an den Fürstenhof. Oft trat die technische Ausstattung mit Flugmaschinen, Seeschlachten und Triumphzügen in Wettstreit mit der Musik.

Unter der Regierung des Kurfürsten Max II. Emanuel in den Jahren 1679 bis 1726 setzte die italienische Oper ihren Siegeszug in München fort. Sein Nachfolger Max III. Joseph ließ dann auch von Francois Cuvilliés das "teatro nuovo pressa la residenza", das Residenztheater erbauen - auch heute noch als "Cuvilliés-Theater" Opernbesuchern aus aller Welt ein Begriff. Aus dem "dramma per musica" war inzwischen die "opera seria" mit dem Kult der Arie, des Belcanto, der Primadonnen und Kastraten geworden. Allmählich entwickelten sich aber überall aus der Bürgerschicht volkstümliche Opern und Singspiele. Die Stoffe der Mythologie und der Fürstenhuldigung wichen lebensnäheren Bezügen aus dem bürgerlichen Bereich. Neue entscheidende Anstöße kamen dabei etwa aus der revolutionären französischen "opéra comique" oder dem Wiener und Leipziger Singspiel.

Aus einer Mischung verschiedenster Stilelemente besteht die "opera buffa", die Mozart mit 19 Jahren noch unter der Regentschaft von Max III. Joseph als seine erste Münchner Auftragsoper mit dem Titel La finta giardiniera komponiert hatte. Sechs Jahre später schrieb er im Auftrag des Kurfürsten Karl Theodor seine "opera seria", den Idomeneo zu Ende, ein Werk das - am 29. Januar 1781 im Residenztheater uraufgeführt - für den 25-jährigen Mozart einen entscheidenden Durchbruch bedeutete.

Das Nationaltheater am Max-Joseph-Platz in München ist der Spielort der Bayerischen Staatsoper und des Bayerischen Staatsballetts.

Das Nationaltheater können Sie sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des MVV sehr gut erreichen.

Mit dem MVV

S-Bahn: S 1 - 8 Marienplatz

U-Bahn: U 3, 6 Marienplatz, U 3 - 6 Odeonsplatz

Bus: 52, 131 Marienplatz, 100 Odeonsplatz

Straßenbahn: 19 Nationaltheater

Mit dem Auto

Anfahrt über den Altstadt-Ring in die Maximilianstraße.

Parkgarage Max-Joseph-Platz: geöffnet Montag bis Sonntag 6.00 Uhr morgens - 2.00 Uhr nachts

Von 18 Uhr bis 8 Uhr können Sie die Nachtpauschale von € 10,- in Anspruch nehmen.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

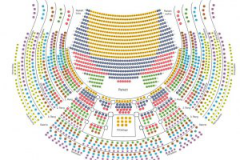

Sitzplan

Sitzplan