Der Nussknacker

Januar 2026 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Ballett in zwei Akten nach der Erzählung von E. T. A. Hoffmann – 1971

Dauer: ca. 2 Stunden 20 Minuten

1. Akt: ca. 17:00 – 17:55 Uhr

Pause: ca. 17:55 – 18:25 Uhr

2. Akt: ca. 18:25 – 19:20 Uhr

In seinem atmosphärischen, poetischen Ballett, das er 1971 während seiner Zeit als Ballettdirektor in Frankfurt schuf, erzählt John Neumeier E. T. A. Hoffmanns Märchen Nussknacker und Mausekönig auf etwas andere Weise. Marie ist noch ein Kind, doch das Erwachsenwerden hat bereits begonnen. So beginnt sie, die Möglichkeiten des Lebens zu erkunden. Im Verlauf des Stücks erkennt Marie, dass in Träumen alles möglich ist – und dass wir aus unseren Träumen auch viel für das Leben mitnehmen können. Herr Drosselmeier legt ihr den Schlüssel zu dieser Inspiration in die Hand (oder ist es doch der große Choreograph Marius Petipa? Wer weiß!). Er entführt Marie in eine faszinierende Welt, in der sie den zentralen Figuren des klassischen Balletts begegnet und deren Zauber sie – ebenso wie das Publikum – erliegt.

Handlung

1. Akt

1. Szene: Maries Geburtstag

Marie wird 12 Jahre alt. Ihr Bruder Fritz, ein Kadett, hat seine Kameraden eingeladen, außerdem ihre Schwester Louise, Ballerina am Hoftheater, und den Ballettmeister Drosselmeier. Der Kadett Günther, ein Freund von Fritz und Sprecher der Kameraden, schenkt Marie im Namen des Regiments einen Nussknacker. Drosselmeier überreicht ihr Spitzenschuhe. Marie ist fasziniert von Drosselmeier, verliebt sich aber in Günther.

2. Szene: Maries Traum – Die Probe

Nachdem die Gäste gegangen sind, betritt Marie mit dem Nussknacker erneut den Raum und zieht heimlich die Spitzenschuhe an. Sie erschrickt, als Drosselmeier erscheint, der sie in eine geheimnisvolle Theaterwelt führt. Marie ist von dieser Welt verzaubert. Im Traum begegnet sie Günther wieder – als Ersten Solotänzer des Hofballetts. Sie tanzt mit ihm zum ersten Mal auf Spitze und nimmt an einer großen Probe teil.

2. Akt

3. Szene: Maries Traum – Die Aufführung

Drosselmeier zeigt Marie, wie sich eine Aufführung zusammenfügt – die leere Bühne verwandelt sich in ein Bühnenbild. Er zeigt verschiedene Divertissements und tanzt selbst. Auch Fritz erscheint Marie als Tänzer. Im Grand Pas de Deux tanzt Louise mit Günther. Nach einem turbulenten Finale verschwindet die Theaterwelt – Marie wird von ihrer Mutter geweckt und verabschiedet sich wehmütig von ihrem Traum.

Programm und Besetzung

Dirigent: Azim Karimov

Choreograf: John Neumeier

Bühnenbild: Jürgen Rose

Musik: Pjotr Tschaikowski

Konsul Stahlbaum: N.N.

Frau Konsul Stahlbaum: N.N.

Marie, ihre Tochter: N.N.

Louise, ihre Schwester, eine Ballerina: N.N.

Fritz, ihr Bruder, ein Kadett: N.N.

Ballettmeister Drosselmeier: N.N.

Günther, Anführer der Kadetten: N.N.

Ensemble des Bayerischen Staatsballetts

Bayerisches Staatsorchester

Nationaltheater München

Am Anfang der Geschichte der Münchner Oper steht der höfische Prunk des jungen italienischen "dramma per musica", jener neuen, zunächst elitären, später aber - in Venedig - schnell volkstümlich werdenden Form musikalischen Theaters. Der Kurfürst Ferdinand Maria errichtete im Herkulessaal der Residenz ein Saaltheater, in dem vor der Hofgesellschaft die ersten italienischen Operndarstellungen inszeniert wurden. Gleichzeitig baute er nach einem Plan seines Vaters Maximilian I. das erste freistehende Opernhaus Deutschlands, indem er das alte Kornhaus, den sogenannten "Haberkasten" am Salvatorplatz, zu einem Barocktheater umgestaltete. Die höfische Ausstattungsoper bediente sich dabei meist mythologischer Stoffe und allegorischer Figuren zur Huldigung an den Fürstenhof. Oft trat die technische Ausstattung mit Flugmaschinen, Seeschlachten und Triumphzügen in Wettstreit mit der Musik.

Unter der Regierung des Kurfürsten Max II. Emanuel in den Jahren 1679 bis 1726 setzte die italienische Oper ihren Siegeszug in München fort. Sein Nachfolger Max III. Joseph ließ dann auch von Francois Cuvilliés das "teatro nuovo pressa la residenza", das Residenztheater erbauen - auch heute noch als "Cuvilliés-Theater" Opernbesuchern aus aller Welt ein Begriff. Aus dem "dramma per musica" war inzwischen die "opera seria" mit dem Kult der Arie, des Belcanto, der Primadonnen und Kastraten geworden. Allmählich entwickelten sich aber überall aus der Bürgerschicht volkstümliche Opern und Singspiele. Die Stoffe der Mythologie und der Fürstenhuldigung wichen lebensnäheren Bezügen aus dem bürgerlichen Bereich. Neue entscheidende Anstöße kamen dabei etwa aus der revolutionären französischen "opéra comique" oder dem Wiener und Leipziger Singspiel.

Aus einer Mischung verschiedenster Stilelemente besteht die "opera buffa", die Mozart mit 19 Jahren noch unter der Regentschaft von Max III. Joseph als seine erste Münchner Auftragsoper mit dem Titel La finta giardiniera komponiert hatte. Sechs Jahre später schrieb er im Auftrag des Kurfürsten Karl Theodor seine "opera seria", den Idomeneo zu Ende, ein Werk das - am 29. Januar 1781 im Residenztheater uraufgeführt - für den 25-jährigen Mozart einen entscheidenden Durchbruch bedeutete.

Das Nationaltheater am Max-Joseph-Platz in München ist der Spielort der Bayerischen Staatsoper und des Bayerischen Staatsballetts.

Das Nationaltheater können Sie sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des MVV sehr gut erreichen.

Mit dem MVV

S-Bahn: S 1 - 8 Marienplatz

U-Bahn: U 3, 6 Marienplatz, U 3 - 6 Odeonsplatz

Bus: 52, 131 Marienplatz, 100 Odeonsplatz

Straßenbahn: 19 Nationaltheater

Mit dem Auto

Anfahrt über den Altstadt-Ring in die Maximilianstraße.

Parkgarage Max-Joseph-Platz: geöffnet Montag bis Sonntag 6.00 Uhr morgens - 2.00 Uhr nachts

Von 18 Uhr bis 8 Uhr können Sie die Nachtpauschale von € 10,- in Anspruch nehmen.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

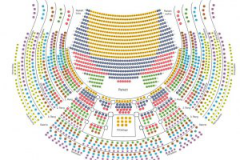

Sitzplan

Sitzplan