Der Freischütz

Juli 2026 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Romantische Oper in drei Akten (1821)

Empfohlen ab 14 Jahren

In deutscher Sprache. Mit deutschen und englischen Übertiteln. Neuinszenierung.

Dauer ca. 2 Stunden 15 Minuten

In einer Dorfgemeinschaft, die an archaischen Bräuchen festhält, muss der junge Jäger Max eine Schießprüfung bestehen, um seine Geliebte Agathe heiraten zu können. Ausgerechnet jetzt, wo seine Schusskünste bisher so schlecht waren! Carl Maria von Weber und sein Librettist Friedrich Kind bewegen sich zwischen Geistergeschichte, Märchen, Wahrsagerei und einem Wechselspiel zwischen Himmel und Hölle. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein teuflisches Ritual in der Wolfsschlucht, wo mit Samiel ein Pakt geschlossen wird, magische Kugeln zu schießen, die ihr Ziel nie verfehlen. Der Komponist erklärte, die Oper sei bei ihrer Uraufführung 1821 in Berlin vom Publikum mit „unglaublicher Begeisterung“ gefeiert worden. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich das Stück, damals als naturbezogen und traditionell-romantisch angesehen, rasch zu einer der meistgespielten Opern auf deutschen Bühnen. Kein Wunder: In einer Zeit, in der sich die Menschen nach kulturellen und nationalen Identifikationsmöglichkeiten sehnten, bot Der Freischütz eine Projektionsfläche für eine ideale Gemeinschaft. Was also reizt Regisseur Dmitri Tcherniakov heute an dieser Oper?

THEMA

ERSTER AKT

Die Handlung spielt an einem Tag, am Vorabend der Hochzeit von Agathe und Max. Agathe, die Tochter des mächtigen Kuno, steht kurz vor der Hochzeit mit dem jungen Max. Max erkennt, welche Lebens- und Karrierechancen sich ihm eröffnen, wenn er Kunos Haus betritt. Als Agathes Ehemann erhält er Zugang zu völlig anderen Kreisen. Kunos angespanntes Verhältnis zu seiner Tochter könnte sich als Hindernis erweisen. Unzufrieden mit Agathes Verhalten, das ihn nicht um seine Zustimmung gebeten hatte, willigt Kuno dennoch in die Hochzeit ein. Doch am Vorabend der Hochzeit stellt Kuno vor aller Augen eine Bedingung an Max. Der Neue muss öffentlich eine Prüfung bestehen, indem er mit einem Gewehr auf das von Kuno ausgewählte Ziel schießt. Max fühlt, dass er diese Bedingung nicht erfüllen kann. Doch alles steht auf dem Spiel – seine Position, seine Karriere, Agathes Hand. Kuno bestimmt Max' schicksalhaften Probeschuss für den Tag nach der Hochzeit. Max ist in Aufruhr. Sein alter Freund Kaspar versucht ihn zu beruhigen und bietet ihm seine Hilfe an. Er vereinbart ein Treffen für Mitternacht.

ZWEITER AKT

In derselben Nacht, am Vorabend der Hochzeit, erwartet Agathe Max zur vereinbarten Stunde. Doch er ist noch nicht da. Ihre enge Freundin Ännchen versucht, Agathe zu überzeugen, sich nicht allzu viele Sorgen zu machen. Gleich bei seiner Ankunft erklärt der Nachzügler Max, er sei nur für eine Minute da. Er habe viel zu tun und müsse bald gehen. Agathe, alarmiert, versucht, ihn zur Vernunft zu bringen und ihn davon abzuhalten. Doch Max lässt nicht locker und geht. Agathe ist verzweifelt. Nachts kommt Max zu Kaspar. Doch da ist noch jemand: ein gewisser Samiel, dessen Hilfe und Unterstützung Kaspar ständig braucht. Kaspar bittet Samiel, Max’ Waffe direkt auf das Herz der Braut zu richten. Besessen von Agathe, kann Kaspar es sich nicht leisten, das Unwiederbringliche geschehen zu lassen – dass Agathe am nächsten Morgen Max’ Frau wird. Entsetzt über das Geschehen verliert Max das Bewusstsein.

DRITTER AKT

Am nächsten Morgen, nach einer qualvollen Nacht, fühlt sich Agathe völlig allein. Düstere Vorahnungen lassen sie nicht los. Ännchen versucht, Agathe mit Hochzeitsvorbereitungen zu unterhalten. Doch in der Geschenkschachtel, die Ännchen mitgebracht hat, entdeckt Agathe einen Trauerkranz. Am Vorabend der Hochzeit besteht Max die von Kuno angekündigte Prüfung: einen Probeschuss. Er richtet die Waffe auf Agathes Herz …

Programm und Besetzung

Dirigent: Daniele Rustioni

Regie: Dmitri Tcherniakov

Bühnenbild: Elena Zaytseva

Licht: Gleb Filshtinsky

Video-Regie: Gleb Filshtinsky, Dmitri Tcherniakov

Video-Produktion: Show Consulting Studio

Künstlerische Beratung: Tatiana Werestchagina

Dramaturgie: Lukas Leipfinger

Chor: Johannes Knecht

Ottokar: Vitor Bispo

Kuno: Bálint Szabó

Agathe: Golda Schultz

Ännchen: Mirjam Mesak

Kaspar/Samiel: Kyle Ketelsen

Max: Stanislas de Barbeyrac

Ein Eremit: Tareq Nazmi

Kilian: Thomas Lehman

Vier Brautjungfern: Lucy Altus, Nontobeko Bhengu, Iana Aivazian, Meg Brilleslyper

Bayerisches Staatsorchester

Chor der Bayerischen Staatsoper

Nationaltheater München

Am Anfang der Geschichte der Münchner Oper steht der höfische Prunk des jungen italienischen "dramma per musica", jener neuen, zunächst elitären, später aber - in Venedig - schnell volkstümlich werdenden Form musikalischen Theaters. Der Kurfürst Ferdinand Maria errichtete im Herkulessaal der Residenz ein Saaltheater, in dem vor der Hofgesellschaft die ersten italienischen Operndarstellungen inszeniert wurden. Gleichzeitig baute er nach einem Plan seines Vaters Maximilian I. das erste freistehende Opernhaus Deutschlands, indem er das alte Kornhaus, den sogenannten "Haberkasten" am Salvatorplatz, zu einem Barocktheater umgestaltete. Die höfische Ausstattungsoper bediente sich dabei meist mythologischer Stoffe und allegorischer Figuren zur Huldigung an den Fürstenhof. Oft trat die technische Ausstattung mit Flugmaschinen, Seeschlachten und Triumphzügen in Wettstreit mit der Musik.

Unter der Regierung des Kurfürsten Max II. Emanuel in den Jahren 1679 bis 1726 setzte die italienische Oper ihren Siegeszug in München fort. Sein Nachfolger Max III. Joseph ließ dann auch von Francois Cuvilliés das "teatro nuovo pressa la residenza", das Residenztheater erbauen - auch heute noch als "Cuvilliés-Theater" Opernbesuchern aus aller Welt ein Begriff. Aus dem "dramma per musica" war inzwischen die "opera seria" mit dem Kult der Arie, des Belcanto, der Primadonnen und Kastraten geworden. Allmählich entwickelten sich aber überall aus der Bürgerschicht volkstümliche Opern und Singspiele. Die Stoffe der Mythologie und der Fürstenhuldigung wichen lebensnäheren Bezügen aus dem bürgerlichen Bereich. Neue entscheidende Anstöße kamen dabei etwa aus der revolutionären französischen "opéra comique" oder dem Wiener und Leipziger Singspiel.

Aus einer Mischung verschiedenster Stilelemente besteht die "opera buffa", die Mozart mit 19 Jahren noch unter der Regentschaft von Max III. Joseph als seine erste Münchner Auftragsoper mit dem Titel La finta giardiniera komponiert hatte. Sechs Jahre später schrieb er im Auftrag des Kurfürsten Karl Theodor seine "opera seria", den Idomeneo zu Ende, ein Werk das - am 29. Januar 1781 im Residenztheater uraufgeführt - für den 25-jährigen Mozart einen entscheidenden Durchbruch bedeutete.

Das Nationaltheater am Max-Joseph-Platz in München ist der Spielort der Bayerischen Staatsoper und des Bayerischen Staatsballetts.

Das Nationaltheater können Sie sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des MVV sehr gut erreichen.

Mit dem MVV

S-Bahn: S 1 - 8 Marienplatz

U-Bahn: U 3, 6 Marienplatz, U 3 - 6 Odeonsplatz

Bus: 52, 131 Marienplatz, 100 Odeonsplatz

Straßenbahn: 19 Nationaltheater

Mit dem Auto

Anfahrt über den Altstadt-Ring in die Maximilianstraße.

Parkgarage Max-Joseph-Platz: geöffnet Montag bis Sonntag 6.00 Uhr morgens - 2.00 Uhr nachts

Von 18 Uhr bis 8 Uhr können Sie die Nachtpauschale von € 10,- in Anspruch nehmen.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

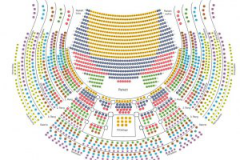

Sitzplan

Sitzplan